毎回セルフRECに関する話題を様々な方向から取り上げるこのコラムですが、今回は「レコード会社などの現場から見たデモ音源」にまつわる話を取り上げます。

先日、(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスの石田裕一氏とお会いする機会がありました。石田氏は現在、同社音楽出版部 営業グループに所属され、ディレクターはもとより大規模イベントの総括プロデューサーなど多方面で活躍されています。

石田裕一(いしだひろかず)氏

略歴:

矢井田瞳の制作ディレクターとしてアルバムやシングルの制作、ライブツアーや各種TV収録などの現場。手嶌葵の出版コーディネイトとして、スタジオジブリアニメ「コクリコ坂からの」アルバム制作に参加。現在は作家チームを取りまとめ、アーティストへの楽曲提供、アニメなどの劇版制作、CM楽曲制作などを取り仕切るとともに、2016年8月よりヤマハがスタートさせたYamaha Music Auditionにおいて、新人発掘及び育成も担当する。

樫村(以下、樫)お久しぶりです、2017年のセミナー講師(注:樫村が講師を務める茨城音楽専門学校で開催したミュージックプロデュースセミナー)をお願いした以来ですよね。

石田(以下、石)約一年半ぶりですね。

樫)ヤマハさんには、毎月ものすごい数のデモ音源が送られてくると思うのですが、それらの音質ってどんな感じなんでしょうか。

石)10年前と比べれば、機材の進歩も手伝って音質のクオリティーは全体的に上がっていると思います。これは他のレコード会社にも共通したことだと思います。

樫)確かに数十年前のカセットMTR時代に比べたら機材の進歩は目まぐるしいし、これからもっと進化が加速するでしょうね。ちなみに送られてくる物で「デモ音源をそのままリリース出来てしまう」みたいなハイクオリティーな物ってありますか?

石)音質面だけで言えば少しはあるかと思いますが…。今は例えば「マキシマイザー(注:別名ブリック・ウォール・リミッター。通常のリミッターとは違い、音声のピークを先読みし音が歪まないようにするエフェクター。)でパツンパツンに音圧を上げて送ってくる人」と「そういった物の存在を知らず、純粋なミックスダウンだけで送ってくる人」の真っ二つに分かれているという感じです。

樫)なるほど。ある程度宅録をやっている人たちであれば、マキシマイザーの多段がけは当たり前になっているんでしょうね。ただ、パソコン内部だけでミックスをやってプラグインに頼りまくっていると、有名なバンドの音源、特に洋楽トップクラスの質感には届きづらいと思います。

石)そうですね。僕も今まで、いろんなレコスタで「洋楽っぽい質感にしてほしい」と言っても、今一つ届かなかった経験の方が圧倒的に多いです。国内のメジャーっぽい音にはなりやすいんですけど。

樫)思うに、例えばマルーン5やチェーンスモーカーズのような洋楽トップクラスの音は、日本人がやっているセルフREC とは真逆の質感であるような気がします。特にスリップ・ノットのようなラウド系は、より格差を感じますよね。

石)確かに、あのナチュラルな立体感とか濃密で豊潤な音は、日本では簡単には出せない。

樫)日本は欧米と比べると電圧が低いから、電源周りから「的を得た強化」を促していかないと、いくら良い機材を導入しても本領発揮出来ないんです。

石)プロが利用するレコスタは、電源を始めとする周辺機器には相当こだわっていると感じます。

樫)完全業務用のスタジオであれば、当たり前の話ですね。しかし僕の視点から見ると、マイクからメイン卓やADコンバーターまでの距離が長すぎたり、パッチベイを含む接点が多すぎて、ProToolsHDXに入るまでに相当なロスが多くなるのでは?と感じています。

樫)この「距離が長すぎたり、接点が多すぎるが故にロスも増える」部分を逆に捉えれば、セルフRECの強みになるとも思うんです。

石)強みとは?

樫)セルフRECならではのコンパクトな環境です。例えばマイクプリ等のアウトボードをすべてブース内に設置して、ブースの中でマイクレベルからラインレベルに引き上げてやる。するとノイズが乗りにくいだけでなく、音質も限りなくワイドレンジになります。さらにマイクケーブルやタップ、電源のパワーケーブルなんかもハイエンドな物を使用して狙い通りのRECが出来れば、目の前で鳴っているようなリッチなサウンドに近づけるんじゃないかな。

石)なるほど(笑)

樫)これからデモ音源をヤマハさんに送ろうと思っている人は、送る前にこの対談を読んで欲しいですね(笑)

【今月のちょいレア】APHEX CHANNEL

真空管マイクプリアンプを搭載したチャンネルストリップ。コンプ、EQはもとより、APHEXのお家芸とも言えるエンハンサーの効き方が素晴らしい。派手な音、アメリカンな感じの音が好きな人は是非チェック。

【今月のMV】 Mr.WANT 「グルーヴィングアドバイザー」

「テクニシャン揃いのレッチリが、シティーポップを奏でている」かのような、ファンキーでおしゃれなナンバー。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

CANDELASTER 「RAINBOW BEAM WAVE」

リアルタイムのエレクトロサウンドを、一度MIX UPした上で独自の感性で再編しているニューエイジ・エレクトロニカユニットのシングル。良い意味で元ネタがわかりにくく、EDMヘビーリスナーにもおすすめ。

天邪鬼 「Late Show」

その名が示す通り、クロスオーバーロックを斜めから解釈した2010年代のニューロックバンドのマキシシングル。ルーツを感じさせながらも、次の展開では全く違うネタで切り込んでくる大胆さが心地よい。

fusen 「夜更かし」

栃木在住ギターロックバンドのシングル。ティーンズバンドとは思えない楽曲の構成力や、音色セレクトのセンスに光るものが多大にある。

V.A 「ULTRA HIGH BEAM」

インディーズ大手レーベル「HIGH BEAM RECORDS」が放つスーパーコンピレーション。当スタジオではフラスコテーションのRECを担当。全国発売中。

Jam en drop 「Be crazy」

80年代アメリカンハードロックに、アルトサックスとバリトンサックスが真っ向から対峙するニュータイプロックバンドの配信シングル。キレのあるVo.に加え、ドラム、ギターもよりソリッドになり、彼ら独自の世界観を作り上げている。

今回取り上げる機材は、DigiTech STUDIO QUAD Ver.2 です。

前回取り上げたDigiTech のTALKERと同じく、90年代後半にリリースされた完全独立4chマルチエフェクターで、当時の価格は定価で8万円でした。

エフェクトの種類は「リバーブ、ディレイ、コンプ、EQ、コーラス、フランジャー、トレモロ、オーバードライブ、ディストーション」といった定番のものだけでなく、ボコーダーのような個性的なものもたくさん入っています。プラグイン以外を試してみたい方にはまさに打ってつけの逸品と言えます。

キャラクターは国産メーカーの物と比べると「全体的に派手」で、いかにもアメリカンといった言葉がハマりそうなモデルです。

とにかく1つ1つのクオリティーが非常に高く、現在使用しても十分通用する実力を持ち合わせています。プラグインではなかなか出せない濃密さと立体感が楽しめ、レコーディングだけでなくPAの現場でも大活躍すると思います。

また上位機種には2UラックのSTUDIO 400というマルチエフェクター(当時価格13万円)があり、レキシコンのPCMシリーズやT.C.electronicのM2000、M3000などと比べても遜色のないハイエンドな機種でした。QUAD Ver.2より出回っていないので、非常にレアな機材と言えるでしょう。

【大学生バンドのセルフREC:MIX編】

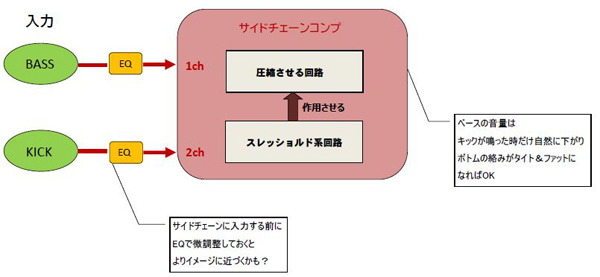

「4つ打ちダンスロック」の重要なボトムを支えグルーブを演出するのは、キックとベースだ。前回は「サイドチェーン・コンプ」という「キックの音が入ってきた瞬間に、ベースを自然に少し下げて低音同士のダブつきを回避させる」手法を試みた。

最初よりはずいぶん良くなったのだが、まだ何かしっくりこない。

サイドチェーンも何度もトライしたおかげで、自然な感じに効いているはずなのになぜかキックのアタックが少々不自然に聴こえるのだ。

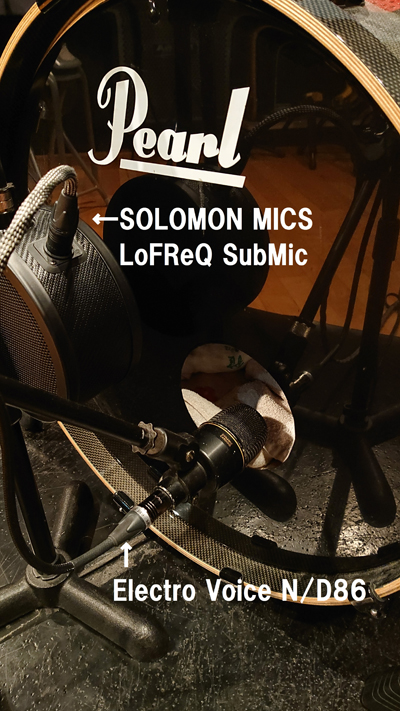

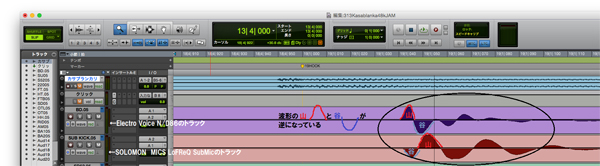

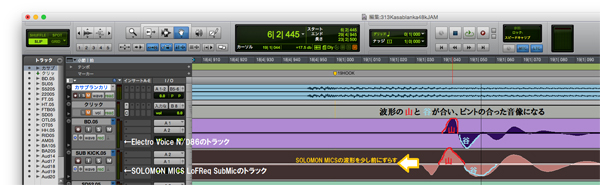

使用マイクは通常の低音マイクElectro Voice N/D868と、SOLOMON MICS LoFReQ SubMicの2本。それぞれ1トラックずつ使用して録音している。

DAWソフトのN/D868トラックとSOLOMON MICSトラックの波形を比べてみると、波形の山と谷が逆になっており、アクセントを打ち消しあい不自然なアタック感が出ていたことに気づいた。コムフィルターという現象だ。

SOLOMON MICSトラックを少し前にずらすと、波形のピントがしっかり合う音像になり、標準的な4つ打ちの雰囲気が一気に高まった。

次に、3本のマイクを使用しているスネアの3トラック分を検証してみると、スネア裏側のボトムマイクのタイミングが少し後ろになっていた。こちらも波形を前にずらしてみると、EQを使わなくてもブライトな音になった。

またタム、フロアタムの鳴っていない部分の波形も切ることにより、ダンスミュージック的な分離感がより強調された。

【今月のちょいレア】FOSTEX UR-2(生産完了品)

ロープライスなのにハイクオリティーなFOSTEX らしいブランドカラーを継承するマスターレコーダー。AD,DAコンバーターも非常に優秀で、高品位な24bit 96kHzマスターファイルも気軽に作成できる。DAWの内部バウンスによる音質の変化に頭を悩ませている人は要チェック。

【今月のMV】 Andare 「トリックとりっくら」

確かな作曲力、そして等身大かつメッセージ色ある歌詞がより強固に結びついた、彼らの代表曲といえる作品。アルカラのベーシスト下上貴弘がゲストで参加している。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

ニトリヒロヤス 「光と影のうた」

エモさとシックさが絶妙なバランスで共存する、栃木在住のシンガーソングライターニトリヒロヤスのシングル。Radio Berry(FM栃木)のパーソナリティー、The Timersのドラマー、杉山章二丸と結成した「ニトリヒロヤストリオ」としても活動している。

楓 「きみのうた」

福島在住シンガーソングライターのデビューシングル。天然酵母のような優しさに包まれたポップミュージックに心癒される。中音域に独自の倍音が存在する声質と、楽器隊との緻密な絡みが魅力的だ。

川嶋志乃舞 「パンダトニック/CityShake feat.メイビーモエ」

モスクワで開催された日本文化フェスティバル「HINODE POWER JAPAN」に出演、三味線の魅力を全世界に広めている彼女。今回はヨーロピアンエレクトロと三味線を合体させた「パンダトニック」、ホワンVo.メイビーモエをフィーチャリングした「CityShake」ニューバージョンで、アーティスティックな対極性を見せている。

NIKIIE 「kimitoiruto」

ゲスの極み乙女。のBa.休日課長を中心としたバンドDADARAYのVo.REISとしても活動している、NIKIIEのデジタル配信シングル。無国籍風のサウンドが新鮮、かつ新しい音楽に挑戦する意気込みが感じられる。

MONA RECORDS MIX -Happy hourー (コンピレーション)

当スタジオではmusic makes me...の楽曲を担当。ハイソなポップセンスにさらに磨きがかかり、玄人志向の音楽ファンのみならず幅広い洋楽ファンにも響く佳曲となっている。

今回取り上げる機材はDigiTechのレアなボイスプロセッサー「TALKER」です。

ギタリスト、ボーカリストには馴染みのブランドであるDigiTechから90年代後半に発売され、広義で言うところの「ボコーダー」の部類に入りますが、他製品とは一線を画するニューエイジ的キャラクターが個性を醸し出していました。

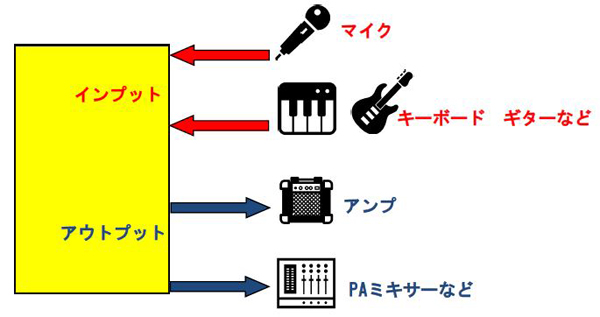

ボコーダーの原理を簡単に説明すると、フィルターを応用してマイクでしゃべった声を、同時に演奏している楽器(キーボード、ギターなど)でエレクトロ的に「しゃべらせる」エフェクターです。

TALKERはダフトパンクの名曲「One More Time」ではAutoTuneと併用して使用され、98年にリリースされた大ヒット曲 シェールの「Believe」ではサビのロボ声として使われ一躍有名になりました。

【大学生バンドのセルフREC:MIX編】

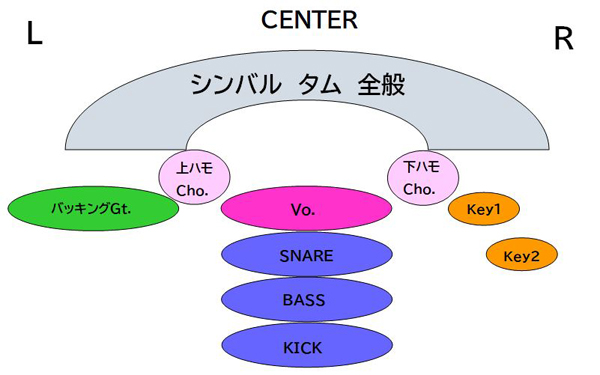

モニタースピーカーやメイン機材のセッティングがいい感じに決まり、具体的なミックスへ。

どのパートから手を付けるのかは、プロ・アマ問わず様々で迷うところだが、とりかかる曲が4つ打ちダンスロックなので「Vo.Bass.BD.」といった軸となる3点から手をつけることにした。RECの段階で録り音にはかなりこだわっているので、ミックスで「足し算」をする必要はあまりなく、ダブついている成分をEQで少しずつカットする「引き算」中心にすすめられそうだ。

キック、ベース、Vo.のパンはセンターにして、ノンエフェクターで音量だけでバランスをとっていく。キックとベースは単独では狙い通りの音なのだが、1拍目3拍目でアクセントが強くかかる箇所では低音がダブつくだけではなく、各々のアタックが打ち消しあって、少々音が割れているように聴こえる箇所がサビ中心にあることに気づいた。

この現象を回避すべく「サイドチェーンコンプ」という技を試してみる。

れはハードウエアの中級以上のコンプにはある程度備わっている機能だが、最近ではハードウエアだけでなくプラグインのコンプにも実装されつつあり、特にクラブミュージックでは定番の機能だ。手法も一般的にはなってきたが、慣れは当然必要なのでうまくいかない時は「8小節~16小節ぐらいずつ、キックの入るポイントでベースをボリュームカーブ3~5dBぐらい下げて、模範的なかかり方を確認しつつ」チャレンジしていくのが良い。

【今月のちょいレア】 YAMAHA ProR3

リバーブの名機REV5、REV7の後継機にあたり、95年当時15万円でリリースされた逸品。SPX900、1000、990よりもワンランク上の高品位な空間演出が素晴らしい。現在は中古で3万前後で売買されている。プラグインのリバーブに飽きた人には超おすすめ。

【今月のMV】眠らない兎 「regret」

冬をイメージしたシックなバラードロック。バックグラウンドに粉雪が舞っている様が映画のワンシーンのような雰囲気を醸し出している。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーター

Whirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

TOLIISOGI 「 THE LOVERS OF UNIVERSE 」

バンド初のフルアルバム。今作からコーラス、パーカッションといった強力なサポートメンバーが参加し、同期音源も一新し最新鋭のシティーポップやクロスオーバーが堪能できる。NulbarichやYOGEE NEW WAVESが好きな人におすすめ。

Mr.WANT 「 喜怒哀楽 」

スタジオミュージシャンを含むテクニシャンが集結した、シティーポップバンドのミニアルバム。甘美な側面とたくましさが最良バランスで両立されている。ボーカルとSAXの絡みが素晴らしく、ギターとベース、ドラムの縦の線の熱量にも圧倒される。

Gottes Holic 「 DE[MISE] 」

妖艶さ、清々しさといったパラドックス要素が真っ向から混在している、NewWaveEDMユニットのシングル。コクトーツインズ、フリーティング・ジョイあたりを連想する、独特の不思議な世界観に満ち溢れている。

やぁ、でくのぼっく。「 僕のサイダー 」

ギターロックを斜めから解釈するような側面を全曲から感じ取れる、ユニークな作品。肩ひ

じ張らず、リラックスして何回も聴けてしまう不思議な魅力に注目したい。

みならいモンスター 「 first contact 」

バンド結成10周年を記念したフルアルバムのベスト盤。今までのシングル曲をリマスタリングしつつ、新曲も収録し聴きごたえたっぷりの一枚だ。2019年3月全国発売。

【お知らせ】サウンドデザイナー2019年4月号59ページ「コンパクトエフェクター特集」にコメントを掲載していただきました。

今回ご紹介する機材はブルーメタリック色が目を引くDBXの2chプリアンプ、786です。

<786 表面>

<裏面>

41回~44回のコラムでご紹介した、DBXプリアンプの「3シリーズ」「5シリーズ」のシルバータイプや「676」のブラックタイプは全てTube仕様ですが、「786」はディスクリート仕様となっており、これらとは違ったコンセプトの商品です。とは言え、DBXの「アメリカンでガッツのあるロックテイスト」は健在で、例えるならば「ファット&ソリッド」という表現がピッタリの逸品です。

特に「ステップアップトランス&AETのパワーケーブル」の組み合わせが秀逸です。

ドラムは全パート、ギター全般、ボーカル、ピアノ、ブラスなど大抵の楽器とも相性抜群です。

この786は、おそらくDBXプリアンプの中でも一番のフラッグシップモデルに位置する、高級なソリッドステートなマイクプリではないでしょうか。

90年代後半から2005年頃まで販売されていたようで、当時の売価は30 万円後半ほど。TubeTechやManley のライバル機種だったように記憶しています。

今でもごくたまに中古品を見かけますが、完動美品で相場10万円前後といったところでしょうか。オーディオインターフェースのプリアンプに限界を感じてきた人には、ぴったりのツールだと思います。

【モニタースピーカー考察】

モニタースピーカーを中心とする「フラットな音像を構築するノウハウ」がある程度出来てくると、健全なMixがしやすくなります。

今まで取り上げてきた【大学生バンドのセルフREC】に当てはめながら「あまり話題には上りにくいが、なにげに重要なTips」をいくつか紹介します。

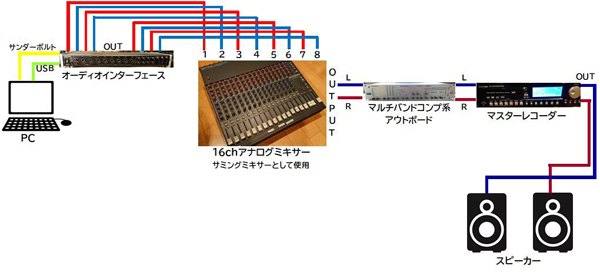

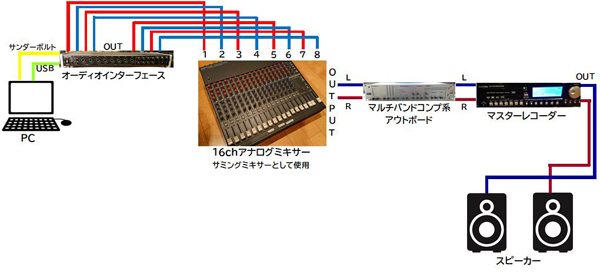

下図は、45回コラムで取り上げた「ステムミックスをアナログミキサーの各チャンネルに取り込んだセッティング」です。

「バウンスによる音の変化を避ける」「平面的なミックスにならないようにする」ために、敢えてこのようなセッティングをしました。

現在、マルチバンドコンプ系のアウトボードはなかなか手に入りづらいので、代わりに通常のステレオコンプ(中級以上)でも代用可能です。

ミックスの際に一番身近でおなじみなのがEQですが、最初は極力EQ、リバーブ、コンプを使用せず、パンも敢えてセンターに、ボリュームをフェーダーでいじるだけでバランスをとっていきましょう。

その後エフェクターを必要に応じて増やしていき、パンも少しずつLRに振っていくのが、ミックス上達のコツです。

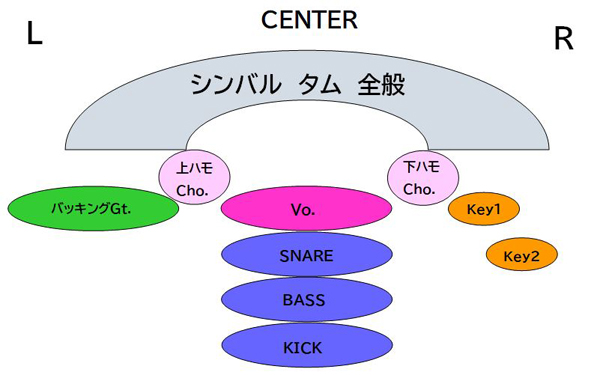

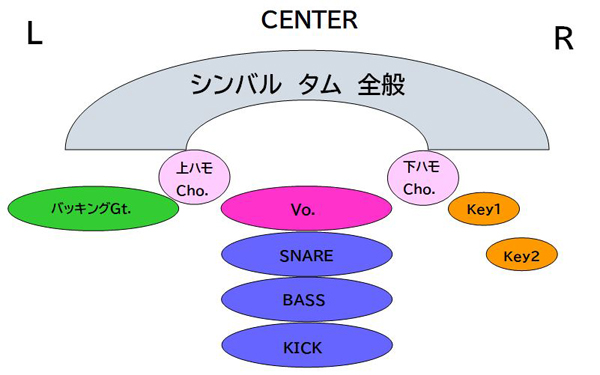

ミックス完成予想図参考例↓

【今月のMV】The Echodek 「DREAM CAR」

JUSTISE、Tahiti80といった仏アーティストにも通ずる、フレンチダンスロックのコアな部分が全方向から感じられる。フューチャーオルタナポップのパイオニアが放つドリームロック。

【今月のちょいレア】CAD MH510

比較的ロープライスでありながら、個性的かつリッチな路線を開拓してきたアメリカのブランドCAD。その上位に位置する、カラフルなヘッドホン。低音の強さが印象的だ。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーター

Whirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

平凡ズ 「 7月10日のフィッシュボーン・パーク 」

60年代マージービートに始まり、70年代パワーポップ、80年代モッズ、ニューウエーブ、90年代オルタナ、カントリーなどのフレーバーがバランス良く散りばめられた一枚。2019年2月全国発売。

クラウディールーム 「 COLORLESS / warmth 」

ストライクゾーンに入ってはいるが、良い意味でど真ん中ではないギターロックバンドのシング ル。ルーツがわかりやすくもあり、どこかわかりにくくもあるところに個性を感じるバンドだ。

The TRIGGER. 「 Hare,tokidoki ame 」

少しエモ的な要素もある、ギターロックバンドのマキシシングル。声質、歌詞、曲調と空気感のベクトルが、常に同じ方向を向いて融合している点を評価したい。ステージングも印象的。

みならいモンスター 「 Looking for good song forever 」

近年リリースのペースが早いのに比例して、作品のクオリティーも少しずつアップしてきている。バンドサウンドと同期音源の一体感もより自然になり、三姉妹バンドの真の軸が出来上がりつつあるようだ。

クツマユウキ 「 B/M #2 」

ミッシェル・ガン・エレファントをはじめとするガレージサウンドに、奥田民生系ロックン・フォーク、そしてヨーロピアンなエレクトロサウンドが縦横無尽に融合した、ミクスチャーアシッドロックの決定盤。聴き手を選ばないナイスなアルバムだ。

今回は、当コラムで1年前に(第37~39回)ご紹介した英国の高品位アウトボードメーカー「Joemeek」について、再度スポットをあててみようと思います。

<Twin Q2>

マイクプリ→EQ→コンプを実装した、現行機種の2chチャンネルストリップ。

第37回で取り上げたTwin Qcs の後継機種で、さらに細かい調整が可能になっています。

<Twin Qcs>

Twin Q2とTwin Qcsを比べてみると、先代であるQcsの方が中音域に粘りがありロックぽい感じ、後継機種のQ2は全体的にシルキーでフラットという印象。ロックも当然いけますが、ポップスやジャズにも向いていると思います。

<VC2>

90年代初頭から約10年ほど販売されていた、当時のフラッグシップモデル1chチャンネルストリップ。真空管を搭載しており、マイクプリ→コンプ→EQ&エンハンサーというユニークな仕様。先ほどの2機種とはキャラクターも違い、設定によってはオールドNEVEを彷彿とさせる逸品です。

今回の3機種は、ステップアップトランスで115Vに上げて使用した方が本領発揮出来そうです。

<フラットな音像を演出するベーシックなノウハウ : モニタースピーカーの配置を考える>

前回は、共振を防ぐためスピーカー底辺に敷くインシュレーターと、フラットな音場にするためにマストなスピーカースタンドについて話をすすめました。

今回はモニタースピーカーを部屋に設置する際の基本ポイントについて検証します。

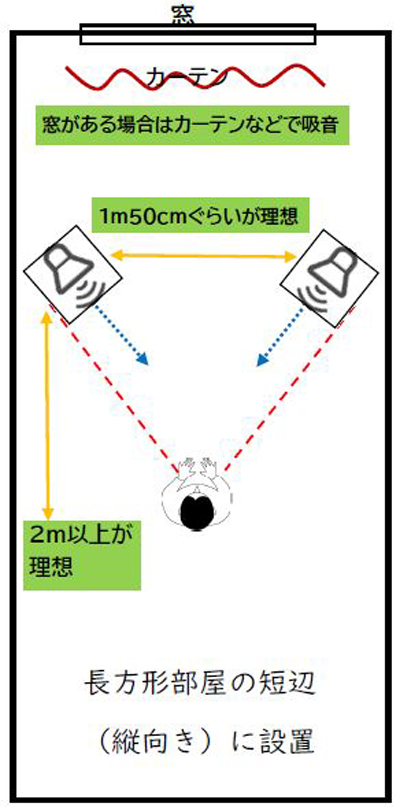

日本の場合、プライベートスタジオに使用する部屋の広さは6~8畳程度、天井高は2.5m程度、長方形の形状が一般的なようです。

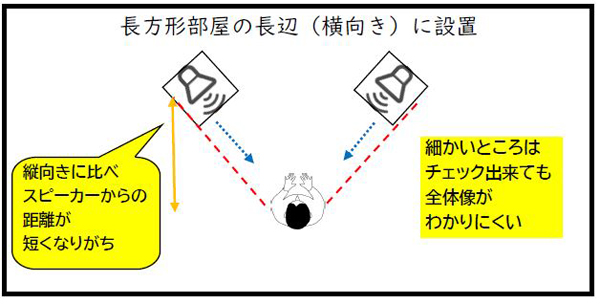

スピーカーを、長方形の部屋の長辺に設置するか、短辺に設置するか迷うところですが、私は短辺(縦向き)に設置することをおすすめします。

壁の材質や、部屋に置いてあるものなどとの兼ね合いもありますが、横向きに設置してスピーカーから離れる距離が短いと(1mくらいとか)細かいところはチェック出来ても、全体像がわかりにくい傾向があります。(例外もあるので断定はできませんが)

スピーカーから約2mくらい離れてモニターした方が、低音から高音まで音全体がチェックしやすいと感じます。

部屋の縦向きにスピーカーを設置し、うまく距離をとってセッティング出来たら、スピーカーの後ろ側にも気を配ると良い結果が得られやすくなります。

例えば、後ろがガラス窓だと音が反射するので、窓にカーテンなどをつけて吸音するなどの工夫は必要でしょう。

また、左右のスピーカーの間にはパソコンモニターを置かないようにすると、音の乱反射が防げたりもします。

【今月のちょいレア】 TASCAM DM 3200

TASCAMが2005年頃リリースした、中型デジタルミキサーのフラッグシップモデル。96Hzでも48chフルに使える優れもの。U2のプロデューサー、ダニエル・ラノワがメインで使用していたことでも有名である。

【今月のMV】CloudyRoom 「 COLORLESS 」

透明感と力強さがバランスよく共存している、ギターロックの佳曲。サビのインパクトは聴き手を「クラウディーワールド」に引き込む独自な魅力にあふれている。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

Aki Kitagawa & Shoya Kitagawa 「 Blooduo 」

プロジャズボーカリスト北川アキと、昨年メジャーデビューを果たしたフュージョンプログレバンドDEZOLVEのギタリスト北川翔也の親子デュオによるミニアルバム。ジャズをベースに、曲ごとに印象が変幻自在に変わってゆく。個人的にはジャズ界の名ボーカリスト、ホリー・コールを彷彿とさせる「Cry」がイチオシ。

DEAD STOCK 「 FINE GEARS 」

新旧織り交ぜたパンクの名曲たちが自由に羽を伸ばしているかのようなフルアルバム。全体的にストロングポイントのみが目立つ「フューチャーレトロパンク」とも呼べそうな勢いを感じる。特にUSパンク好きにおすすめしたい。

眠らない兎 「 Blue 」

冬をテーマにした、透明感あふれるマキシシングル。切なさの中にも控えめなアカデミックさが散りばめられており、聴き手を選ばないマルチフルワークスと言える逸品。季節によって作品を作り分けているセンスにも脱帽する。

mouse-unit 「 三原色 」

一聴して中性的な声質が印象的な、洋楽テイストを含むエモロックバンドのマキシシングル。ギター、ベース、ドラムのそれぞれのリフやパターンはノーマルであるが、組み合わせの妙で良い意味であまり聴いたことのないサウンドに仕上がっている。今後の活躍に期待。

THE MILES 「FRAGMENT 」

「New Order+Silver suns pickups」vs.「Chainsmokers」といった80年代ニューウエーブ、90年代オルタナ、2000年代以降のトロピカルハウスなどのいいとこどりとでも言うべき、ミニアルバム。これらの洋楽好きには是非聴いてほしい。

今回も当スタジオでアルバムを制作した、個性的かつ活動レベルの高い2つのバンドをご紹介します。

【than】

大阪を拠点に主に西日本で精力的な活動を行い、海外にも進出しているオルタナバンド。

世界最大のインディーズバンドコンテスト「エマージェンザジャパン2018」で優勝。

エマージェンザ日本代表としてドイツの大規模音楽フェスTaubertal Festival に出演、世界第7位入賞。逆輸入バンドとしての第一歩を踏み出した。

http://than-web.com/

【極悪いちご団】

国内でも稀にみる独自路線を探求し、他の追随を一切許さない展開を続けている「お江戸歌謡ファンクバンド」。

全国リリース作、メディア露出も多数。高い完成度の中にもユーモアたっぷりのMVは一見の価値あり。結成10周年を迎えワンマンライブ、全国ツアーも敢行。2019年に向けネクストブレイクの予感。

http://www.aj-group.co.jp/ichigo/info.html

【モニタースピーカーの重要性と、そのポイントについての考察】

今更ながら、レコーディング、MIX、マスタリングにおいて一番大切なものはなんでしょう?

多くの人が「DAWソフト、プラグイン」「パソコン」「オーディオインターフェース」「マイク」「アウトボード」などと答えるのではないでしょうか。

「モニタースピーカーと、それらを取り巻く部屋の環境」も、上記の最重要項目に是非入れていただきたい、と私は思います。

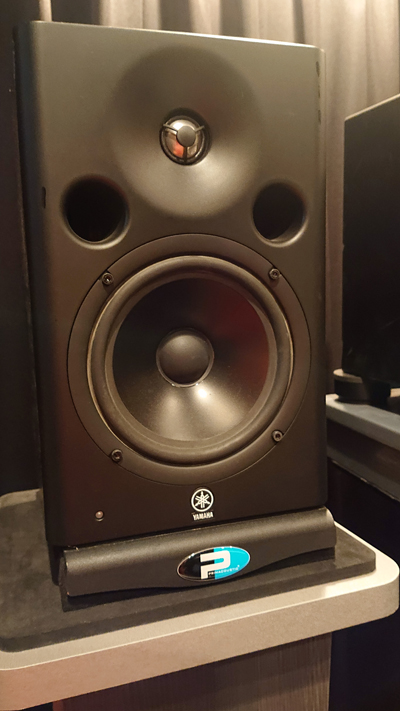

<写真↓YAMAHA MBS7 STUDIO>

健全なモニタースピーカー環境を構築することは、プロエンジニアでも一筋縄とはいきません。

バンドマン、ミュージシャンが自力でモニター環境を構築する時も、良い音・良いバランスで鳴っている「気がする」という状況に陥っていることが多いのです。

理由は「各部屋のモニター環境を聴き比べるプロセス経験」を積むことが少ない、加えて「プロスタジオのフラットなモニター環境を体験した経験がない」人たちが増えていることにもあると思います。

モニタースピーカー選びの基本は「部屋の大きさに合わせる」事から始まります。

初めての方は前回触れた「パワード(アクティブ)スピーカー」を最初の一台に選ぶと良いかと考えます。

プライベートスタジオの大きさは、大体6畳程度が平均のようです。スモールモニターが、大きさ、値段的にもちょうど良いのではないでしょうか。

一例を挙げますと

YAMAHA MSP5↓

FOSTEX DM0.4n↓

SONY SMS-1P↓

などが、クラス的に最初の一台としてお勧めです。

モニタースピーカーが決まったら、ある程度の部屋の吸音とセッティングする位置、そしてインシュレーター、スピーカースタンドなどのアクセサリーも重要になってきます。

<インシュレーターとは?>

スピーカーの下に敷いてスピーカー自体の共振を防ぎ、クリアーな音像を創り出すアイテム。

一般的には3点または4点、スピーカーの四隅やリアパネルの真ん中に設置する。

日本においては地震の影響もあるので4点設置することをお勧めします。

オーディオテクニカ↓

AET↓

ISO ACOUSTICS↓

<スピーカースタンド>

インシュレーター同様スピーカー自体の共振を緩和するアイテム、

ULTIMATE↓

ZOAR↓

【今月のちょいレア】TASCAM SX-1

2001年にリリースされたTASCAM製ハードウエアDAW。デジタルミキサー部はもとよりCDドライブの音質も極上で、パソコンのCDドライブとは次元が違う高品位な質感が楽しめる。

【今月のMV】 DEAD STOCK 「OVER AGAIN」

イギリスの初期パンクと、アメリカの90年代メロコアが合体したような「レトロフューチャーパンク」といった呼び名がぴったりな名曲。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

極悪いちご団 「 十年鴉 」

バンド結成10周年、自前の江戸前歌謡ファンク路線をまい進する極悪いちご団の最新作。ヤンチャさの中にも、渋さや深みも自然とにじみ出ており、時代劇のテーマ曲にもなりそうな和の究極を突き詰めている。2019年1月全国発売。

than 「 see line -single- 」

世界最大のインディーズバンドコンテスト「エマージェンザジャパン2018」優勝の、大阪在住オルタナ・エモロックバンドの新譜。言葉の壁をぶち破る、端正かつダイナミクスな世界観が素晴らしい。2019年1月全国発売。

Yamashita Kazuki with five 「 Blessing of Snow 」

動と静の対極にあるエネルギーを巧みにコントロールし、1つの作品の中であらゆる局面を表現する山下一樹流ネオジャズの決定盤。前作より演奏、作編曲ともにスケールアップしている。JAZZ Vo.&ピアニスト星野由美子のフィーチャリングも話題。

the Barometz 「 Judgement EP 」

ジャズフュージョンギタリスト矢堀孝一氏のサポートベーシスト星野李奈をはじめ、スタジオミュージシャンで結成されたテクニシャンぞろいのバンドのアルバム。2000年頃のNYジャズを今風に昇華させたような、新しい試みが随所で堪能できる。

みならいモンスター 「 桜の花が咲く頃に 」

地元茨城県阿見町の観光大使を務め、年間平均100本のライブをこなす三姉妹ロックバンドのシングル。短いスパンでリリースしているが、作品の完成度、バリエーションなどどんどん進化している。アルバムの完成も楽しみだ。

今回も、活動レベルが高く個性的なアーティストを一組ご紹介します。

The echodek

フレンチダンスロック( ex. PHOENIX / Justice )、UKチルウエーブ( ex. Temples / Foals )、そしてブルックリン勢( ex. Animal Collective / WASHED OUT )のハイソなエッセンスがバランスよく散りばめられているバンド。

*劇団キャラメルボックスの公演CMに楽曲提供

*FM802のヘビーローテーション曲に採用&ゲスト出演

*月刊Sound&Recording Magazine、月刊SOUND DESIGNERに各3回記事掲載

*タワーレコード情報誌ZINE SPICE2018年7月号に記事掲載

などの経験を持つ彼らが2018年12月、2ndフルアルバムを全国発売します。

ジャングルライフ252号p28・29およびWEB版に、The echodekの3人と私の対談が掲載され

ています。是非ご覧ください。

【大学生バンドのセルフREC】

今回は番外編としてモニタースピーカーについて考えてみたいと思います。

MIX、マスタリングにあたって「プラグインを購入する前に」まずモニタースピーカーの環境構

築をしっかり行います。

モニタースピーカーは、大きく二種類に分けられます。

① パワーアンプ内蔵タイプ

パワードモニターもしくはアクティブモニタースピーカーなどと呼ばれ、種類も多く現在の

主流と言ってよいでしょう。

パワーアンプを別に買う必要がないので、省スペースかつケーブル配線もシンプルなのが特徴です。

最初に買うモニタースピーカーとして打ってつけとも言えるものを挙げてみましょう。

*YAMAHA MSP5 STUDIO

*YAMAHA HS5

*JBL 305 PMKⅡ

*ADAM T5V

*TASCAM VL-S3

*FOSTEX PM0.4n(写真↓)

*SONY SMS-1P(写真↓)生産完了品ですが中古市場でたまに見かけます。

② パッシブモニタースピーカー

最近はピュアオーディオ系が中心になりつつあり、プロオーディオ部門の製品が少なくなってきているようです。パッシブモニターの代表的なものの一つにYAMAHA NS10M(生産完了品)が挙げられます。世界中で今でも現役で活躍する名機です。

パッシブモニタースピーカーは、パワーアンプを別に用意しなければならないこともあり、最初の一台に向いている、とは言いにくいようです。

モニタースピーカーの次は、専用のスピーカースタンドとインシュレーターは最低限用意したいところです。スピーカーを置く角度や振り方もしっかり整え、環境構築を行うことが出来てこそ、良いMIX、マスタリング作業につながると思っています。

余談ですが、今月発売の月刊SOUND DESIGNER(2018年12月号)でモニタースピーカーのレビューを担当させていただきました。文中にも登場したADAM T5VとFOCAL SHAPE50について執筆しています。(P79・80)

【今月のちょいレア】TASCAM TM-D1000

TM-D4000(TASCAM初期のデジタルミキサー)の流れを汲む、コスパ充実の名機。

【今月のMV】Cuicks 「blink,blink,blink,blink」

80年代後半のR&B~現代のニューウエーブ的な要素が巧みに絡む名曲。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

フラスコテーション 「 イノセントユートピアE.P. 」

神戸在住エモ・パワーポップ系ギターロックバンドのシングル。平均年齢19歳でありながら、ハイスピードな作曲力、年間約100本のライブをこなすフットワークの軽さなど、これからの活躍が大いに期待できる。Eggsでの上位ランキングや2018年Minami Wheel出演など話題も豊富だ、2018年11月全国発売。

The echodek 「 Nothing but you 」

国内の洋楽系バンドとは一線を画する、フューチャー・オルタナ・ポップバンドのセカンドフルアルバム。フレンチダンスロックとブルックリン勢のベストマッチングが心地よい。当スタジオレーベルWhirlpool Recordsより2018年12月全国発売。

ザ・ビールス 「 酔。 」

“酔っぱらいのためのR&R”というキーワードを掲げた、オールドスクールを少し匂わせる3ピースバンドのシングル。まさにビールを片手に、余計な邪念を取り払って聴くことをおすすめしたい。ライブパフォーマンスも一見の価値あり。

marbh 「 crack of dawn 」

90年代グランジを現代風に昇華させた、ネオ・グランジバンドのシングル。オルタナ、ハードロック、シューゲイザー好きの琴線に触れそうな硬派サウンドが魅力的。逆輸入バンドの王道を行きそうな勢いを全方位から感じる。

みならいモンスター 「 REAL 」

以前発売した人気曲を新たにリテイクしたシングル。いつもの彼女たちよりも、ハードロック寄りのパワフルな仕上がりとなっている。ハードロック系有名音楽雑誌「WE ROCK」のコンピレーションにも参加。

今回はまず、私がレコーディングで関わっているバンド・アーティストの中でも、特に活動レベルが高く個性的な3組をご紹介します。

★Andare(アンデア)

「国吉亜耶子and西川真吾Duo」名義で活動、年間100本以上のライブやフェス、サーキットイベントに出演。フジテレビ系ドキュメンタリー「Nonfix」エンディング曲を担当。

2016年「Andare」に改名し、サポートメンバーに下上 貴弘(アルカラ)星 直旗(僕とモンスター)佐藤 学(おいおい教バンド、ロックンロールサービス)を迎え、Andare名義での1stアルバムを発売する。

*JUNGLE LIFE 251号WEB及び誌面P26・27にインタビューが掲載

★S.H.E(Struggle-Head,Emergence)

世界最大のインディーズバンドコンテスト「EMERGENZA MUSIC FESTIVAL 2011」で優勝、並びにベストベーシスト賞を受賞。日本代表としてドイツで開催されたEMERGENZA INTERNATIONAL FINALに出場し4位入賞。渋谷O-WEST、新宿ロフトでワンマンライブ、岩手県の音楽イベント「いしがきMUSIC FESTIVAL」にゲスト出演。その他にもチバテレビ「応援美女子」エンディング曲担当、月刊サウンドデザイナー2015年3月号に企画素材曲を提供。

この度6枚目となるフルアルバムを全国発売する。

*JUNGLE LIFE 251号WEB版及び誌面P24・25にインタビュー掲載。

★川嶋志乃舞(かわしましのぶ)

東京藝術大学卒、三味線日本一に四度輝くなどの経歴を持ち、自ら作詞作曲もする才能あふれる彼女。数か月前にフルアルバムを発表、間髪を入れずに今回4曲入りE.Pをリリースする。氷川きよし「見えんけれどもおるんだよ」(アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』新章「西洋妖怪編」新EDテーマ)に津軽三味線と長唄三味線で参加、西日本最大のフェス「MINAMI WHEEL 2018」に出演。年末には台湾、来年春にはロシア公演も予定されており、音楽ジャンルや世界を越えた活躍が期待されている。

【大学生バンドのセルフREC】

セルフRECもいよいよMIXにとりかかったが「どこから手をつけたら良いのか」に迷うメンバーたち。

↓【MIX完成予想図】

どのパートから手をつけるのかは、プロのエンジニアでも様々であり、曲調によっても変わることがあるのだが、大きく分けると

① ドラム、ベースから

② (歌ものなら)歌から

③ 全体を少しずつ

のいずれかが多いようだ。

MIXを行う上で一番大切なことは「モニタースピーカーのフラットな環境」だ。

「モニタースピーカーから出る音がすべてフラットで正しい」ということを大前提に音をいじっていくので、この基準にかたよりがあると仕上がりが微妙になる。

例えば海外製のパワードモニターは国産のものより低音が強く出る傾向があるので、これをそのままMIXに使ってしまうと他のモニターで聞き比べた時「低音が少なめ」になっている、ということにもなりかねない。

また「良いヘッドフォンがあるからモニタースピーカーは必要ない」という考えもあるようだが、基本は「モニターから出てくる音が空気を伝って耳に入り、バランスをチェックする」のが一番自然である。

細かいノイズチェック、エフェクトのかかり具合のチェックにはヘッドフォンは最適だが、全体のバランスを聴くには向いていない。

理想はかたよりのない良いモニタースピーカーと、細かい部分もしっかりチェックできる良いヘッドフォンの両方を持っておくことだ。

【今月のMV】 極悪いちご団 「 追え!御江戸町娘 」

千葉県ニューマッドシティ(新松戸)が生んだファンキー演歌歌謡バンド。洋楽ファンクロックをベースに、歌謡曲、演歌、80年代J-POPの要素も見え隠れする独自の音楽性を持つ。2018年12月に新譜をリリース予定。

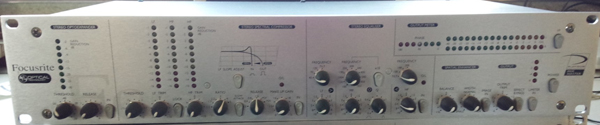

【今月のちょいレア】 Forcusrite Mixmaster

T.C.electronic Finalizer96kやDBX Quantamのライバル機種でもあるマルチバンドコンプの名機。

ビートルズのプロデューサー、ジョージ・マーティンが愛用していたことでも有名である。生産完了品。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

S.H.E(Struggle-Head,Emergence) 「 AtoZ-Anxiety to Zillion- 」

オルタナティブロックという範疇を軽々と飛び越え、5人の個性が1つの大きなベクトルの中でせめぎあいながらまとまっている。サウンド的にも余裕を感じる、現時点での最高傑作と言えよう。2018年11月britttfordレーベルより全国発売。

Andare 「 鏡に映る花のように 」

以前からの流れを踏襲しながらも、一回り大きくなった彼らの新作。国吉の攻めのピアノ&Vo.と、西川の紳士的ながらもアグレッシブなドラムとのバトルが頼もしい。歌声や歌詞から少し尖った安堵感もある。サポートベースに、アルカラの下上貴弘氏が参加しているのも話題の1つ。2018年10月ベルウッドレコードより全国発売。

川嶋志乃舞 「 ラブハイウエイE.P. 」

数か月前にフルアルバムをリリースしたばかりだが、インターバルの短さとは反比例して、演奏・作詞作曲ともにますますスキルアップしている。今回も新進気鋭のドラマー渡邊シン氏(ex.映画「坂道のアポロン」、ジェジュンコンサートツアーに帯同など)アレンジャー宮野弦士氏(ex.フィロソフィーのダンス)が参加、楽曲の魅力を最大限に押し上げている。

ハルヨリ

栃木在住ギターロックバンドのシングル。楽器隊はもとより、歌と歌詞を大切にするピュアな精神と、彼らの一番根底にある熱量が沸々と伝わってくる。ライブパフォーマンスも魅力的であり、今後ますますの活動を期待する。

GROANING BARBARIAN 「 沈む箱舟 」

キャリア10年超のベテラン勢で結成された、モダンヘヴィネス系バンドのシングル。全体的にダウナーでありながらも、等身大の疾走感がにじみ出ている。デスボイスの絡み方がナチュラルな雰囲気を醸し出しており、ラウド系リスナー以外からも支持されそうな可能性を感じる。

日本を代表するシューゲイザーバンド、cruyff in the bedroomが毎月最終日曜に開催している

シューゲイザー特化イベント「Total Feedback」が10周年を迎え、10年ぶりとなるコンパイルアルバム第2弾をリリースします。当スタジオもcruyff in the bedoroomの楽曲レコーディング、ミックスと、参加12バンド全曲のマスタリングを担当させていただきました。12バンド中4組が海外勢ということも大変話題になっています。

イベント主催者であるcruyff~のハタ ユウスケ氏をはじめ、参加バンド4組よりメンバーなど5名、進行役にdisk unionの小野氏を迎えたJUNGLE LIFE SPECIAL TALK SESSIONに、私 樫村も参加させていただきました。この対談の模様はJUNGLE LIFE本誌250号P22・23とJUNGLE LIFE WEB 9月更新分に掲載されています。ぜひご一読ください。

「Total Feedback 2018」2018/10/10 Release

Only Feedback Record JCSS14-19 ¥1,500+税

参加バンド紹介およびライブ情報は公式youtubeチャンネルをご覧ください。

【大学生バンドのセルフREC】

セルフRECも終盤に差し掛かっているが、MIXにはまだ1曲も手を付けていない。全6曲中2曲は全てのパートを録り終わっているので、今回は【4つ打ちダンスロック】をとりあえずMIXしてみようということに。

MIXにおける重要なポイントは「完成形がある程度、頭の中で描けているか」。

ゆえに一連のRECでは、常に完成形を想定して録音してきた。

【4つ打ちダンスロック】のMIX完成予想図

また、どういうシステムでMIXをするべきかを考える。通常ならPCとインターフェースだけで完結するところを、下記のようなセッティングで進めることにした。

数あるトラックをある程度グループ分けして束ねることを「ステムミックス」と言うが、今回が8系統に分け、オーディオインターフェースのパラアウトからアナログミキサーに出力。いわゆる「サミングミキサー」的にアナログミキサーを活用する。これによりPC内部でのMIXでは実現しにくい、ファットでリッチな質感が演出しやすくなる。

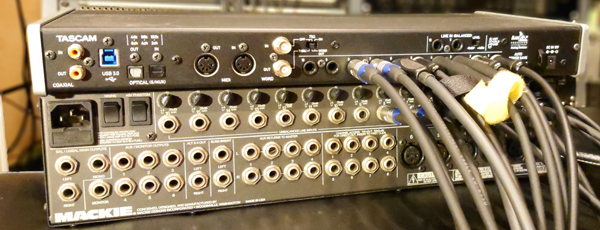

裏面

次にアナログミキサーのステレオアウトを、Finalizer96kまたはDBX Quantum、ForcusriteのMIXマスター系のマルチバンドコンプなどのアウトボードに通し、音圧を少々稼ぎつつリミッター的に使用しピークを抑える。

マルチバンドコンプ

その信号をマスターレコーダーなどに入力し、アウトプットの音を聴きながらMIXをすると、バウンス時における音の変化を極力抑えることが出来る。

また、スピーカーも専用スタンドやインシュレーターを使用し、しっかりと音像が見えるよう努力することを忘れてはならない。

これらを実行するには予算、スキル、根気、センスなどの全てが必要になるのだが、やっただけの価値が充分にある。

【今月のちょいレア】 MACKIE DESIGNS CR-1604

【今月のMV】 S.H.E(Struggle-Head,Emergence)「hiria」

トリプルギターをフィーチャーした、女性Vo.オルタナ・エモロックバンド。マニアックだがノーマルすぎない落としどころが印象に残る。年内に2年ぶりとなる新作を発売予定。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

V.A 「Total Feedback 2018」

シューゲイザーバンドcruyff in the bedroomがオーガナイズする、アジア4か国のハイエンドシューゲイザーコンピの決定盤。濃密な内容にネクストステージのあらゆる可能性を感じる。2018年10月、日本およびアジア圏で発売。

Jam en drop 「MONSTER」

80~90年代のアメリカンハードロックを基調とした、女性Vo.ロックバンドのシングル。常に攻めているSAXの存在が、バンドサウンドに絶妙にマッチして素晴らしい。ワン&オンリーな世界観が、着実に構築されつつある。

LITTLE RED PUZZLE 「TREBLY」

15年のキャリアを誇る、ベテランR&Rバンドのミニアルバム。Vo.YUのハスキーな歌声に磨きがかかって、更に全方位に存在感を増している。大御所バンドとの対バン経験の多さにも目を引かれる。

Beadroads 「SUNSHINE」

70年代アメリカンポップスに現代のフィルターを通すことにより、モダンJ-POPなるジャンルを確立させた活動歴20年Beadroads。シュガーベイブの進化形とも解釈できる意欲作。良質なポップスを求める人に特におすすめ。

Boyish 「めざめ」

90年代ソフトオルタナティブを通過した、はっぴいえんど系ポップグループのアルバム。バックグラウンドの広さと深さが自然とにじみ出てくる、等身大のマスターピース作品。2018年10月全国発売。

【dbxシリーズ第4弾】

今回取り上げるのは、2000年初頭にdbxが満を持してリリースしたデジタルマルチダイナミックプロセッサーQuantumです。

【表面】

【裏面】

![]()

Quantumは「デジタルマルチバンドコンプ」「シングルコンプ」「EQ」「Normalize」といった機能を備えた、いわゆるマスタリング用のアウトボードです。

当時プラグインとしてリリースされていたマキシマイザーやマルチバンドコンプと比較しても、相手にならないくらいのクオリティーを保っていました。

また、ハードウエアのライバル機種としてはT.C.electronic Finalizer96kや、Forcusrite MixMaster、そしてタイプは異なりますがWAVES L2(ハードウエア)などが挙げられ、Quantumと比較検討されていました。

【T.C.electronic Finalizer96k】

【WAVES L2】

この時代のアウトボードは、アナログ、デジタルのインプットとアウトプットの使い勝手の良さが秀逸です。例えばエントリーモデルのオーディオインターフェイスとつないで使用しても、かなりの威力を発揮します。

2018年8月現在、上記に挙げたようなアウトボードの現行機種はほとんどなく、中古で探すしかない状況です。レアで状態の良い物はなかなか入手困難ではありますが、Quantumでしたら3万円台(発売当時18万8千円)、Forcusrite MixMasterが5万円前後、Finalizer96kは6~8万円(発売当時30万円前半)、WAVE L2は10万以上といったところでしょうか。

QuantumとFinalizer96kを比較すると、音のレンジとワイドさはFinalizer96kが、ノーマライズでの音圧の上り具合はQuantumがやや勝っていると感じます。

DAコンバーターとワードクロックに関しては、個人的にQuantumの方が好みです。特にパンク、メタル、オルタナ、グランジ、シューゲイザー系に合うと思います。

マキシマイザー、マルチバンドコンプ系のプラグインは、この10年で相当の進化を遂げていますが、最新プラグインと2000年初頭のアウトボードを比較しても、ほとんどの面で10数年前のアウトボードに軍配が上がります。

アウトボードならではの「ガシッとした感じ」、音像の面積、体積がよりナチュラルに広がる感じは、実機を体験していただかないとわからないのですが、気になる方はぜひ手に入れて検証してみてください。

Quantumの進化系、QuantumⅡというモデルも2005年くらい?にリリースされていました。こちらもたまに、中古で3万円後半くらいで目にします。

【大学生バンドのセルフREC】

録りもいよいよ終盤、数曲のコーラス録り、Key録り、ソロも含むリードギター録りを残すだけになった。全部のパートを録り終わりミックスに取り掛かれる曲もあるのだが、残っているパートを録り進めたのちに、ミックスを同時進行で行うことにした。

今回は【4つ打ちダンスロック】のキーボード録り。

定番の音色(ピアノ、オルガン、エレピ、ストリングス、クラビネットなど)ではなく、アナログシンセのリフ2音色を、Bメロとサビに入れることにした。

【使用シンセ:Roland JD-XA】

打ち込みで同期パートに入れてもよさそうなパートなのだが、アナログシンセ特有の「音色の時間変化に伴う予測不可能な効果」を狙うため、あえて手弾きにした。

Bメロ①アナログシンセのフィルターがかかったリード系音色のリフ。弾く強さによって音色が目まぐるしく変わり、打ち込みでは実現しにくい偶発的なサウンドが期待できる。

弾いてみると音色の変化は良いがリズムがイマイチ。音色のうねり具合を調節し、2テイク目。

3テイク目でOK。音色の波形を少しエディットし、2Bと3Bにもコピペした。3Bは最後2小節のコードが変わるので、ここのみパンチインで対応。

サビは、音色は同じだがリズムのシンコペーションが間違いを引き起こしやすい。テイクを重ねるたびシンコペーションには慣れてきたが、それでもつまづく。なんとかOKのでたテイクをエディットし、2サビ3サビにコピペ。3サビは2回しあり、アウトロ前の2小節は違うコードなのでここはパンチイン。

次にモジュレーションのかかったシンセブラスのリフ。サビのみに使う音色だ。シンコペーションに左右されないフレーズなので比較的大丈夫かも。数テイクを録って、とりあえずOKに。それぞれのサビのフレーズが少しずつ違うのでコピペは使えない。順調に録音を進めていくが、急にアウトロにもブラスの音色を入れることになる。いきなりだったので間違いも多いが、やはりこのフレーズをアウトロにも入れた方が効果的だと意見が合致し、テイクを重ねることにした。間違った箇所をパンチインしたり、音色のうねりがつながらない箇所は通して弾きなおして、キーボードを録り終えた。

これで【4つ打ちダンスロック】は全パート録音を終えることができた。

【今月のMV】The Echo Dek 「Sister On The Family Bed」

PHOENIXにも通じる、フレンチダンスロックのキラーチューン。近々新作音源をリリース予定、今後の活躍が期待できる。

【今月のちょいレア】T.C.electronic 2240

2chのプリアンプ&EQの名機。2Mixを通して音作りが劇的に改善出来る、高品位な逸品。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

GREEN EYED MONSTER 「 1minute match 」

スペインをはじめとするヨーロッパツアーを敢行する、メロコアバンドのミニアルバム。最近では少数派になってきた硬派なパンク精神が、サウンド全体から感じ取れる。

music makes me... 「 ひかりを描きつけるもの 」

ネオアコ、ソフトロック、アノラック、スウェデッシュポップの有機的なエッセンスが堪能できる名盤。ポップスの真髄が凝縮されている。

CHIERI SUZUKI 「 - TONE 002 – 」

ネオフュージョン、映画音楽、ヒーリングミュージックあたりにカテゴライズできる、ファンタスティッ

クなインストゥルメンタルの決定盤。前作よりもブラッシュアップされた内容にも注目。

いこち 「 化物屋敷に灯が点る 」

ニューハーフVo.蠍ちか子率いるR&Rバンドの自信作。オーストラリアツアーも敢行経験あ

り、グローバル感覚みなぎる作品だ。全国発売中。

スキャナーズ 「 世界の裏側 」

R&Rの大御所との対バンも数多くこなす、スリーピースバンドのアルバム。コミカルな歌詞と

独自のボイスの絡みが耳から離れない。