CHAPTER H[aus]エンジニア 樫村治延の

セルフRECはプロRECを越えられるか? 第73回

今回取り上げるマスターレコーダーはDENON DN-500Rです。

前回取り上げたDN-F650R同様ソリッドステイトレコーダーの区分に入り、音楽ホールをはじめ様々な商業施設などに導入されています。

レコーディングスタジオやMAスタジオなどでも通用するクオリティーを誇るDN-500R、残念ながら現在は生産完了品となってしまいました。

上位機種にあたるDN-700Rも生産完了となっていますが、シリーズ最上位機種のDN-900Rは現行品であり、Dante搭載ネットワークSD/USBレコーダーとして他社の追随を許さぬ人気を保っています。

DN-500Rは中古市場にて3万円台くらいで目にすることがあります。

DAWの内部バウンスで音質が変わってしまう、とお悩みの方には要チェックの逸品です。

【大学生バンドのセルフREC】

機材が出そろったので、いよいよコーラス録音に取り掛かる。

ポップガード KIKUTANI PO-7(新たに入手)

マイク SE Electronic SE2300にポップガードを装着したところ

まずモニターバランスを整えるため、1サビコーラスの入る4小節前から流し、モニターを調整しながら軽く歌ってみる。調整がうまくないのか主旋律につられがちになるので、ループレコーディングモードで何度か挑戦。

キューボックス CONISIS

ループレコーディングの中から出来の良かった6回目を採用し、ピッチ修正。

2サビも同じくループレコーディングを行い、出来の良い回を微調整する。

サビごとに歌詞が違うのでコピペは出来ず、1サビ、2サビ、ラスサビ全部を一通り歌うしかない。

ラスサビは運よく一発OKとなり、コーラス録り終了。

【アジカン風ギターロック】は、すべてのパートのRECを完了した。

【今月のちょいレア】OKUTSU DENKOU AIR CABLE UNIVERSE (AIR4-UV)

ピュアオーディオメーカーの重鎮 OKUTSU DENKOUが放つ、究極の電源ケーブル。

情報量と立体感、位相が三位一体となった良さが体感できる一級品。

【今月のMV】深刻なエラー「車窓の月」

フォーキーでポストロック、かつオルタナティブといった多様なファクターが凝縮されている、ファンタスティックな一曲。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

Slingshot Million2 「広がれ!HAPPYPUNK!」

次世代型とオールドスクールがバランスよく混在した“HAPPY PUNK”バンドのフルアルバム。単なるメロコアでは片づけられない奥深い精神性が整理され、リスナーにストレートに飛び込んでいきそう。当スタジオでは全曲のRECを担当。

East Blue Village 「弐○○弐」

USAヒップホップの影響を多大に受けている2人組ユニット(はやポン、WEMOUN)によるシングル。年代を問わず、ヒップホップリスナーから支持されそうな作品だ。

THE ECHO DEK 「Tiny Little Girl」

リアルタイムでUSチャートに入っていそうな色合いを醸すネオHIPHOPチューン。TOWER RECORDSのYOUTUBEを使ったサブミッションメディア「TOWER DOORS」や、Spotify公式プレイリスト「Edge!」にも曲が選ばれ現在公開されている。

ZERo 「Halluconation Butterfly」

New Wave色、オルタナティブとスタンダードなポップスが絶妙な棲み分けを演出し、独自の世界観を構築している自信作。当スタジオではボーカルRECを担当。

marbh 「Hymn in nothing place」

グランジというジャンルの端から端まで研究しつくしている、ネオグランジバンドのデジタルシングル。サブポップ色と、現在進行形のグランジロックの融合系と呼べそう。

CHAPTER H[aus]エンジニア 樫村治延の

セルフRECはプロRECを越えられるか? 第72回

今回ご紹介するマスターレコーダーは、DENON DN-F650Rです。

ソリッドステイトレコーダーというカテゴリの機種で、行政運営の音楽ホールや音響設備が充実している結婚式場などに多く設置されているようです。レコーディングの厳しい使用環境にも対応出来るのか?という声も聞こえてきそうですが、実はかなり使えます。

記録メディアはUSBスティックとSDカードで、個人的にはUSBスティックで記録した方が音質が良いと感じました。

作成出来るファイルフォーマットはWAVとMP3です。

WAVは16bit 44.1kHzから24bit 96kHzまで対応していますが、24bit 96kHzのみ他と比べると少々クオリティーが落ちる気がします。

一方MP3の音はピカイチで、通常のDAWでは太刀打ちできない程のクオリティーが得られます。

このDN-F650Rは2010年頃発売され、2016年頃にはディスコンになっていたように思います。当時のショップ販売価格は59,800円くらいだったでしょうか。

残念ながら生産完了となってしまいましたが、たまに中古市場で1万円台後半で見かけることもあります。

【大学生バンドのセルフREC】

ここしばらくはミックスを中心に作業してきたので、コーラスを録ることに少々身構えてしまったメンバーたち。

前回使用したキューボックスFURMAN HDS-6(親機)HR-6(子機)はステレオ1系統 モノラル4系統だったが、今回から使用するconisis 1811(親機)1805(子機)はステレオ1系統 モノラル6系統となる。

以前使用していたFURMANのキューボックス

今回使用するconisisのキューボックス

conisisを使うことにより、チャンネルの多さはもちろん音質もかなりグレードアップし、コーラスのダビングもしやすくなりそうだ。

各サビでとりあえず3度上ハモを入れる予定だが、場合によっては下ハモや、ラスサビのメインボーカルダブリングも入れてはどうかという案も出始めた。

セッティングも済み、ラフに歌ってモニターバランスをチェックすることに。

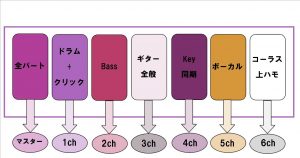

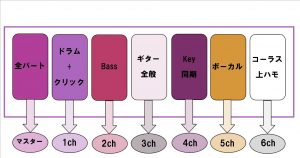

モニターバランスの設定は以下の通り。

【今月のちょいレア】SPL Gold Mike

現行品であるGold Mike MK2の初代モデルである、真空管2chマイクプリアンプ。真空管くささをあまり感じさせない、プレーンでややファットな音が特徴。大抵のソースに合うが、特にドラムのオーバートップにうってつけの機材だ。

【今月のMV】SNEAKIN’ NUTS 「GOIN’ BACK」

https://youtu.be/7LQDTFBzTd4

初期パンクとR&Rがバランスよくミックスupされた、SNEAKIN’ NUTSの代表曲。彼らのワン&オンリーな存在感は特筆ものだ。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

底なしの青 「rhythm」

仙台在住ギターロックバンドのフルアルバム。一聴するに下北系ギターロックバンド風、ただ彼らの楽曲はライブハウスより夏フェスの屋外ステージが似合うイメージがある。当スタジオでは全曲のマスタリングを担当。

モモかん 「マオ」

シンガーソングライターmomoのバンド形態「モモかん」によるシングル。王道ポップスワールドの中に垣間見えるmomoの世界観は、奇をてらうこともなく斬新なアレンジもほぼ存在しないが、聴き重ねるうちに自然に引きずり込まれる中毒性をはらんでいる。

SNEAKIN’ NUTS 「プロレタリアの銀河の夢」

平成最後の筋金入りガレージR&Rバンドのアルバム。硬派でブレない、真のロック的精神性がオールラウンドに伝わってくる。2021年1月全国発売。

美元智衣 「想っているよ」

美元智衣の等身大の魅力あふれる、聴き手を選ばない完成度の高いバラード曲。東京都の芸術文化活動支援事業「アートにエールを!東京プロジェクト」に合格、同サイトにて動画も公開されている。当スタジオではマスタリングを担当。

里実さと 「旅色」

「ピュアなアンプラグドサウンド」というワードがぴったりきそうな楽曲群が連なる。余計な脚色のない天然サウンドを是非体感してほしい。

CHAPTER H[aus]エンジニア 樫村治延の

セルフRECはプロRECを越えられるか? 第71回

今回ご紹介するマスターレコーダーは「TASCAM CD-RW 901MKⅡ」です。

ハイエンドCDライターの部類にも入るこのマスターレコーダーは、リハスタによく常設されているCD-RW 900MKⅡの上位機種にあたり、アナログ、デジタル定番規格のインプットとアウトプットのほとんどをカバーしています。

名実共に「プロの使う機種」と呼べる高級機です。

書き込みは通常のCD-R(オレンジブック規格)のみですが、読み込みはCD-R、MP3に対応しています。

注目すべき点は「ISRCコード」の確認が出来るということ。

ISRCコードとは「International Standard Recording Code」の略称で、日本国内では「国際標準レコーディングコード」とも呼ばれています。

音楽業界におけるデータベースをつなぐ1つのキーとして利用されており、レコーディング及びミュージックビデオの制作識別に使われる唯一の国際標準コードです。

Steinberg Wavelab、PreSonus Studio One等のライティングソフトで入力されたISRCコードを、CD-RW 901MKⅡで確認することが出来ます。

そして当然ながら音質もピカイチであり、PC用CDドライブでは遠く及ばぬ実力があります。

【大学生バンドのセルフREC】

*「4つ打ちダンスロック」マスタリングまで進行

*「変拍子オルタナロック風」録りはすべて終了、ミックスマスタリングはこれから

今回は「アジカン風ギターロック」のコーラス録音に取り掛かる。

マイクSE Electronic SE2300

マイクケーブルWhirlwind アキューソニック+2

マイクプリアンプSPL Track One(EQ、コンプを含むチャンネルストリップ)

電源タップ Acoustic Revive YTP-6R

電源ケーブル Acoustic Revive POWER STANDARD TripleC-FM

ウインドスクリーン TASCAM TM-AG1(2枚重ねで使用、がなった時の音割れ対策)

キューボックスCONISIS 1805

コーラスのハモりは1パート、サビのみに入るオーソドックスなパターンだが、歌詞がすべて違うのでコピペが出来ない。

CONISISのキューボックスはステレオ×1、モノラル×6なので、モニター環境が数段アップしてコーラス入れもしやすくなることが期待できる。

【今月のMV】底なしの青「ホロウ」

https://www.youtube.com/watch?v=p3kSQQAgufw&feature=youtu.be

仙台在住のギターロックバンド渾身のリード曲。ボーカルの声質とバンドサウンドの相性が抜群で、聴き手を選ばない自然体の魅力に包まれている。当スタジオではマスタリングを担当。

【今月のちょいレア】CONISIS 1805

オリジナル音響機器を長年リリースしている、プロオーディオメーカーCONISISの代表機種と言えるキューボックス。

音質はもとよりアウトプット数が豊富であり、安価なキューボックスとは一線を画する。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

ZERo 「 The Feeling Of Space Floating ~蒼天遊戯~ 」

ニューロマンティックや80‘s NewWaveあたりから90年代オルタナティブロックを通過し、2000年代エレクトロニカを巧みに昇華してようなサウンドが特徴の、アーティストユニット。一瞬差し込まれる一時転調が好印象だ。当スタジオでは歌録りを担当。

ギルバート慶 featuring コンドウサチオ 「 永日 」

武蔵野音大声楽科卒のアーティスト。EDMにクラシックの要素を本能的に取り込んでいる、オリジナリティーあふれるサウンドが魅力的だ。常識にとらわれない潔いアプローチをこれからも大切にしてほしい。当スタジオでは歌録り、ミックス、マスタリングを担当。

THE ECHO DEK 「 Her Space Holiday 」

曲タイトルからも影響を受けたアーティストが分かりそうだが、楽曲を聴いてみると半分以上オリジナリティーで固められている気がする。いわゆるサンフランシスコ系エレクトロニカとは一味も二味も違う、独自のダンスロックを積み上げている点を高く評価する。

美元智衣 「 Happiness 」

のっけから美元節全開のポップチューン。アレンジ、REC、MIXを担当するKAZ氏とのコンビネーションが、絶妙な音空間を演出している。何度聴いても疲れない、真のリラクゼーションポップスと呼べそうだ。 当スタジオではマスタリングを担当。

G.O.A.T. 「 FiGTER 」

80‘s USAハードロックをベースに、90年代ブリティッシュメタル的要素がパワフルに混在するロックバンドの1st音源。ストロングなサックスを前面フィーチャリングしている点にオリジナリティーを感じる。今後の活躍に期待大。

CHAPTER H[aus]エンジニア 樫村治延の

セルフRECはプロRECを越えられるか? 第70回

前回は、バウンス時の音質変化対策として「マスターレコーダー」の導入案を提示、現行品、中古問わずいくつかの機種を紹介しました。

今回掘り下げてご紹介するマスターレコーダーは、ALESIS ML9600です。

ALESISは、90年代にADATというデジタルテープMTRの爆発的ヒットで一気に知名度が上がったプロオーディオブランドです。現在もデジタルドラムやアウトボード系で、安定した人気を誇っています。

このML9600の特徴は、高スペックながらもイージーオペレーションを実現しているところにあります。ただ、発売された2000年頃には、マスターレコーダーという物を「なんとなくわかるけど、何をどの程度出来るのか」と思っているユーザーが多かったのではないでしょうか。リリースの時期が早すぎた感とでもいいましょうか。

発売当時の定価は25万円、実際店頭での販売価格は19万8千円くらいでした。

機材好きのバンドマンでも、この価格ゆえに手を出しにくいといった話を時々耳にしました。

レコスタエンジニアやフリーのエンジニアの間でも、当時マスターレコーダーはDATを使用するのが定番であり、このような機材がメインになりうる雰囲気は一部を除きあまり感じられなかったと思います。

ML9600は、いったん内蔵ハードディスクに録音したものをCD-Rにコピーする方式をとっています。それゆえに曲間調整や、CDのプレスマスターになり得るRED BOOKのディスクが作成出来ます。(通常のCD-RはORANGE BOOKといい、プレスマスターに使用する規格にはならない)なお、この機材はDDP対応前の発売なのでDDPファイルは作成できません。

特筆すべきは「内臓エフェクターのクオリティーの高さ」です。

コンプ、リミッター、ノーマライズの効き方は、20年前の機材とは思えないほど素晴らしいの一言に尽きます。個人的には最新プラグインよりも効果絶大だと思っています。

中古市場で3万円後半~くらいで見かけることもあるので、興味のある方は探してみてください。

【大学生バンドのセルフREC】

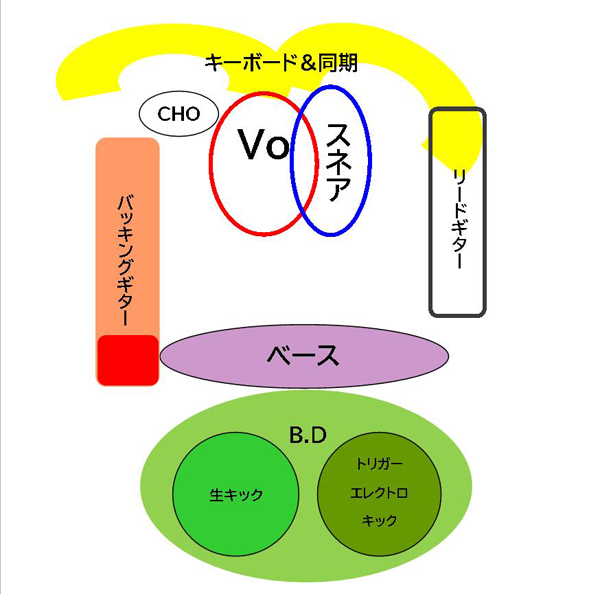

前回メインボーカルとスネアの共存がうまくいったので、今回はキーボード、同期、コーラスといったサブパートを追い込みます。

キーボード、同期とコーラスの音量だけでなく、パンニングにより左右の振り分けとリバーブの奥行きコントロールにとりかかります。

キーボードと同期のパンニングは、バッキングギター、リードギターがそれぞれ左右の端で振り切っているので、それよりも一段階内側に配置します。

コーラスはサビのみなので、メインボーカルのやや左に。

リバーブタイムの短いホールリバーブを、モノラルで「左だけ」「右だけ」という様にかけて、各々のプリディレイタイムを敢えてずらし、さりげないステレオ感を構築します。

タムタム、シンバル系も、立ち位置により「左だけ」「右だけ」のリバーブを少しずつかけます。

最後に、リバーブ成分で一番ダブつきそうな中低音域あたりを、EQで少しカットすることも試してみたいところです。

これらの作業がすべて終わったら、60%くらいの音量でマスターファイルをかき出します。

出来ればバウンスではなく、マスターレコーダーにRECしたいものです。

【今月のちょいレア】FOSTEX NF-4A

名機NF-1Aの改良版として、2008年頃リリースされたパワードモニター。NF-1A、NF-01Aの高域の痛い成分をマイルドに、そしてよりフラットになった実力機。

【今月のMV】eighteen’s gone 「18」

4人組ギターロックバンドのリード曲。学生から社会人への過程のギャップを繊細に表現している。

総合力で勝負できる、現時点最高の意欲作といえよう。

https://www.youtube.com/watch?v=H6qL6zutHQw&feature=youtu.be

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

黒木麓 「ガラモンの繭」

楽曲の良さはもちろんのこと、歌声の中音域倍音のリッチさが魅力の黒木麓のシングル。くるり、サニーデイサービス、真心ブラザーズ、ホフディランあたりが好きな人に是非聴いてもらいたい。

Total Feedback 2020(コンピレーション盤)

シューゲイザーバンドcruyff in the bedroomのハタユウスケ氏が10年以上主催するイベント「Total Feedback」のコンピレーション第三弾。人気シューゲイザーイベントの本質を凝縮しているこのコンピ、今回は台湾からThe Sign of Human、Volcanoの2組が参加。2020年10月全国発売。

A.L.P.S 「Les」

ブルックリン勢が、よりサイケでニューウエーブ寄りにトランスファーしたオルタナバンドのアルバム。個性を前面に出しながらも、キャッチーな要素がベタにならずバランスよく混在する良盤。アニマルコレクティヴ、Tama Impalaなど好きな人は要チェック。

jajauma 「夜に」

メンバー全員が高校生だと感じさせない、作編曲力が冴えわたるシングル。音楽の分析力は、同世代の中でも頭一つ抜きんでている。これからの活躍に期待。

Noel 「Reflect」

2000年前後のLAメロコアバンドエッセンスがふんだんに感じられるマキシシングル。MVのファーストインプレッションがじわじわと脳裏に浸透するような中毒性をはらんでいる。当スタジオではマスタリングを担当。

「ファイナルミックスやマスタリング時にバウンスすると、良くない方に音が変わってしまう」

周りのバンドマンからこういった話を聞く機会が増えてきました。

バウンスは、いわゆる「データの書き換え」なので常に副作用が伴います。

よくあるケースとしては

「立体感が減り、平面的になった」

「きらびやかな成分がかなり減って、パサパサした音像に(例えるなら賞味期限切れのような)なった」

など。

このコラムの第五回でも細かく触れましたが、こういった現象を解決するには

「プロユースのマスターレコーダーを導入する事」です。

マスターレコーダーというと「高価な機材」という印象が付きまといますが、現在(2020年9月)、

【KORG MR-2000S】

【TASCAM DA-3000】

といった現行品が存在します。

また、中古品であれば

【FOSTEX UR-2】

【FOSTEX CR500】

【TASCAM DV-RA1000】

【TASCAM DV-RA1000HD】

などを、中古品2~10万円ぐらいで見かけます。

次回はマスターレコーダーの接続方法を含め検証したいと思います。

【大学生バンドのセルフREC】

前回では、各楽器のダブつきをある程度抑えて、明瞭感を増やしてみました。

今回では、いよいよメインボーカルを中心とした総合的なミックスに取り掛かります。

ボーカルとスネアは近い音域にあることが多く、PANも双方ともにセンターに位置することが多いので、これをどう処理するかが1つのポイントになります。

例えば「ハイトーン女性ボーカル」と「ローピッチスネア」の組み合わせであれば、自然に音域の棲み分けが出来てすんなりといくこともありますが、今回の素材は「ノーマルな中域男性ボーカル」と「ほどほどに抜けるファットなスネア」なので、音域の被りが多いケースです。

それゆえに、スネアとボーカルの被りを「左右」よりも「前後」を巧みにコントロールし、程よく共存させてみましょう。

スネア音域の中でボーカルと被る部分をEQで少しカット

ボトム側トラックはとりあえずそのまま

↓

コンプKnee→ボーカル最速、スネアTOPややゆるめ、スネアボトムさらにゆるめ

↓

リバーブ(プレートもしくはホール系)1.5mmsec~2.0mmsecで、ボーカル、スネアにかける

↓

プリディレイ(リバーブのかかるタイミングを調整するパラメータ)をいじる

ボーカルにはプリディレイを長めにかけ、スネアトップはやや短めに、ボトムは更に短くかけると前後の距離が更に調整され良い感じになることが多いです。

注)プリディレイ、リバーブタイムは楽曲のテンポに左右されます。

【今月のちょいレア】TK AUDIO DP1 mkⅡ

スウェーデンの高級アウトボードブランド。黄金期のSSL Eシリーズ、Gシリーズの良いところをとった優れもの。本物を超えたレプリカと言えそう。

【今月のMV】ANNIE DROPS 「RobberGirl」

https://www.youtube.com/watch?v=kRvZGj6e6gQ&feature=youtu.be

古きを温めすぎて逆に今っぽくなった、R&RバンドANNIE DROPS。筋金入りのステージングはもちろんのこと、個性の強いキャラクターにも一気に引っ張られる。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

putit petit 「pupe rhythm」

バンド名を「眠らない兎」から改名し、内容もより充実。ギターロックを中心に、楽曲ごとにツインボーカル、ツインキーボードが彩りを変えていく。さりげなく変拍子を取り入れたリズムアレンジも冴えわたる。

NEXT STORY 「Nexus Scenery」

80~90年代のアメリカンハードロック的要素の中に、ジャパメタフレーバーがちらっと見え隠れする。定番的リフやフレーズが大半を占めるが、不思議とオリジナリティーを感じる。

OH MY GOD, YOU’VE GONE 「TACIET」

オルタナティブを端から端まで掘り下げた、とにかく濃密な3曲入りマキシシングル。セミツインボーカル的なコンセプトも非常にバランスが良い。

FIRST STEPS 「watch your step」

70~80年代アメリカンソウルだけでなく、90年代以降のUKソウルやアシッドジャズの流れも汲んだ良盤。2010年代の国内シティーポップとは、良い意味で一線を画す一枚。

みならいモンスター「終わりのない青春を」

もはや説明無用の3姉妹ガールズトリオロックバンドのシングル。リード曲は転調を巧みに使い、キャッチーさと玄人さがバランスよく同居している。

今回もライブ用ボーカルマイクのおすすめをご紹介します。

【AKG P5】

オーストリアの名門ブランドAKG社製のダイナミックマイク。

コンデンサーマイクにおいてドイツのNEUMANN(ノイマン)と双璧を成すAKGですが、このダイナミックマイクにおいても「耳に痛くないハイの抜け具合」と「タイトな太さ」が際立っています。守備範囲の広い秀逸なマイク。

【SENNHEISER E835】

ドイツのブランドSENNHEISER(ゼンハイザー)は中音域のリッチさがトレードマーク。ミドルランクに位置するこのE835は上位モデルのキャラクターに50%相似、残り50%で独自のキャラクターに仕上がっています。男性ボーカル、女性ボーカルどちらにもすんなり使えます。

【大学生バンドのセルフREC】

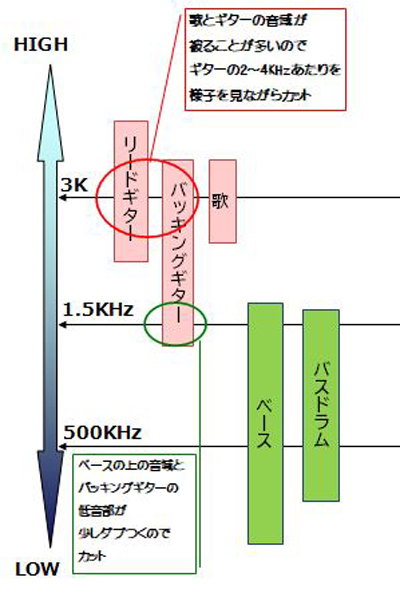

(前回の続き)バッキングギター低音域とベースの中音域のダブつきを解消していきましょう。

上図のバッキングギターの赤い部分(低音域)を思い切って削ります。

出来れば「パラメトリックEQ、4バンド以上」あるプラグインを使うといいでしょう。

ハードウエア、プラグインを問わずEQについて注意すべきは、シェルビングタイプ(ある周波数以上、または以下をごっそり増減させる)をいきなり使わずに、ピーキングタイプ(ピンポイントで上下できる)から使ってみることです。

【シェルビング】

【ピーキング】

ピーキングタイプのプラグインでQ(振り幅)を狭くして動かしていき、自分のイメージに近いところで一旦止めます。その後Qを細めに設定し、ダブつくポイントを大胆にカットします。

もしカットしすぎてギターの音が細くなってしまったら、少しずつカットした成分を戻しましょう。

自分のイメージに近いポイントが見つかったら、この作業は一旦OKです。

【今月のちょいレア】Antelope Audio 10MX(ルビシウムマスタークロック)

デジタル機器同士のピントを合わせ、音質のクオリティーを引き上げるワードクロックの最高峰といえる製品。前後左右の位相がビシッと揃うだけでなく、音像の奥行き感の明瞭感がリアルに増幅する。本来のサウンドスケープが手に取るように分かりやすくなる逸品。

【今月のMV】フトイーズ「地団駄フェスティバル」

ミドルエイジのサラリーマンの本質、悲哀を端的かつユニークに表現するバンドのMV。振り切ったエモーションが実に潔く、サラリーマン諸兄の共感を呼んでいる。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

NEIGHBOURHOOD 「 Good Behaviour 」

オルタナティブというジャンルを広い範囲で再解釈し、ニューウエーブ、サイケ、ネオアコ的エッセンスが至る所ににじみ出ている。この新作はあらゆる意味で彼らの最高傑作と言えよう。

maruiro 「 強くない人。 」

「心の角をまあるく染める」をキャッチフレーズに、リスナーに優しく寄り添うような世界観を築く3人組バンドのフルアルバム。磨きのかかったオリジナリティーに包まれた自信作となった。全国発売中。

菜の葉。「 存在理由 」

ギターロック、エモロック、パワーポップのいいとこ取りしたトリオバンドのシングル。Vo.サヤカの倍音豊かな声質をとりまくビビッドなロックサウンドが、彩りと力強さを着実に届けてくれる。

星野由美子 「 All The Way 」

ジャズボーカリスト、ピアニスト星野由美子5年ぶりのフルアルバム。ジャズスタンダードを中心とした楽曲のセレクトと、インテリジェンスなリハーモナイズ、リズムアレンジとのコントラストが素晴らしい。2020年9月全国発売。

marbh 「 Aptitude 」

グランジロックの中枢をえぐるようなパンチのあるサウンドが轟くデジタルシングル。作品を発表するたびに、シアトル系グランジとの距離感が「良い意味で」離れてきている点に、オリジナリティーを十二分に感じる。

コロナ禍の中、定番になりつつある「ライブ配信」ですが、配信に対してのハードルが低くなってきている分、音質や演奏クオリティー、パフォーマンスなどがより重要になってきているのは言うまでもありません。

前々回からご紹介しているライブ用ハンドマイクも、今回は「音質」プラス「ルックス」も、より重視してご紹介します。

【LEWITT MTP250DM】

オーストリア発の新興ブランドLEWITTのダイナミックハンドマイク。

中音域もさることながら高音部の軽やかな伸びが特徴的で、バンドサウンドにも埋もれにくいパワフルな一体感が構築できます。他のマイクに比べるとマイクケーブルに左右されやすいので、マイクケーブルはベルデンクラスを推奨します。スタイリッシュなデザインが大人気で、様々なMVでこのマイクを使用しているのを目にするようになりました。

【SE Electronics V3】

値段はかなりリーズナブルですが、音質は同価格帯のものより1ランク上のクオリティーであり、さすが英国名門マイクブランドSE Electronicsの製品と言えます。ルックスも、トレンドを押さえたアウトラインと色合いでライブ映え間違いなし。上位機種のV7もおすすめです。

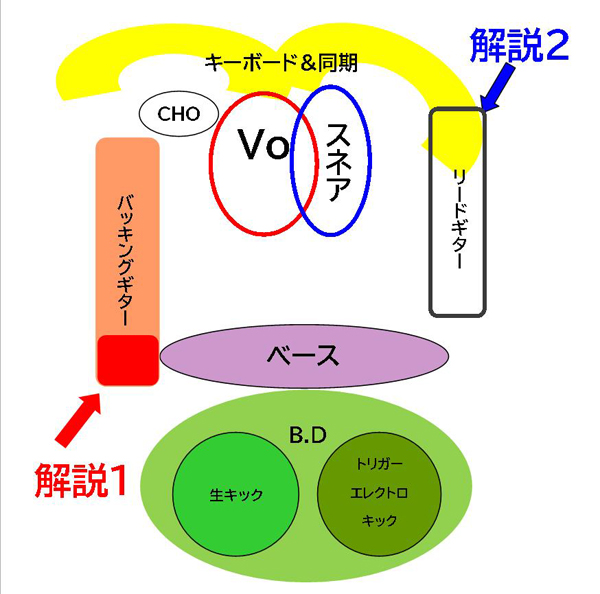

【大学生バンドのセルフREC】

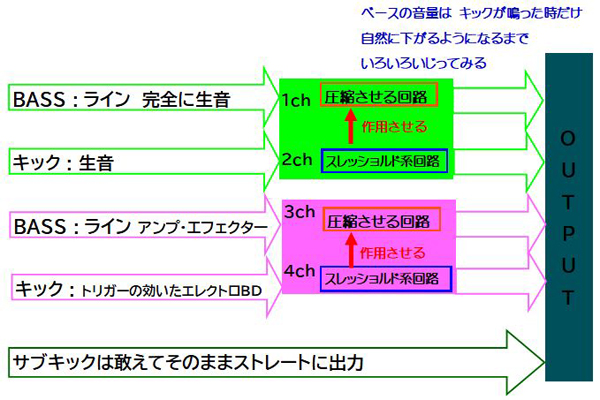

前回は「生バスドラとトリガーしたエレクトロ系バスドラをダブルで出し、無機質な中にも有機的音像を作り出す」過程と、51回連載でも触れた「サイドチェーンコンプの技を使い、キックとベースの整合性を細かく調整する」過程を取り上げました。

今回は「低音パート(キック、ベース)と中高音パート(ギター、キーボード系などのコード楽器)

の音楽的、音響的な絡み」について検証します。

ギター、キーボード系パートが多数入っている場合は、まず優先するパートを決めてボリュームやパンをラフに設定します。

次に全パートを走らせ、狙ったイメージのバランスに近づいたら「コード楽器の中低音部を削る」か「低音パートの中音域を押さえる」かを、EQ等で試します。

質感が整ってきたら、ボーカルとスネアのような「音域の近いパート」を少しずつ調整し、更にコーラス、同期、パーカッションなども追い込みます。

ここまで進んだら、一旦データをバックアップして耳を休めましょう。

【イメージ図】

【解説1】

バッキングギター低音部(赤で塗りつぶした部分)とベース中低音域が重複します。どう処理するのかをいろいろ試して、自分の好みとセンスに近づけましょう。

【解説2】

キーボードや同期パートとリードギターの重複処理も、EQなどで少しずつ削りながら試します。

【今月のちょいレア】TL AUDIO 5021

2000年頃発売の際、10万円を切る価格のプロフェッショナルコンプとして一部で話題になった、真空管ステレオコンプレッサー。TUBE TECHやMANLAYのようなハイエンド機と比較しても大差を感じない、秀逸なアウトボードだ。

【今月のMV】maruiro 「カセットテープ」

SILENT SIRENのライブオープニングアクトを務めたHelloMusicが、バンド名をmaruiroと改めリスタートした第一弾のMV。ポップかつアンニュイな雰囲気が全体に漂う、良質な空気感が充満している。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

フラスコテーション 「呼吸の景色」

神戸在住ギターロックバンドのフルアルバム。パワーポップ&オルタナロックのエッセンスを感じる従来の路線に、ポストロックやシューゲイザー的要素も自然に加味されて、より深い世界観が確立されてきた。大手インディーレーベルHIGH BEAM RECORDSより、2020年7月全国発売。当スタジオではアルバム中4曲を収録。

THE BLUE SCREAM 「 BLUE DREAM 」

80’s LAハードロックメタルをこよなく愛し、極限までアナライズしているTHE BLUE SCREAMのフルアルバム。彼らがリスペクトしているUSAの本家バンド以上に、オリジナリティーを感じる演奏力と、作編曲、音色が絡みまくっている。ボーカルの骨太ハイトーンも冴えわたる作品。

Baby Ever Rain 「Ever Rain小曲集」

国内を代表するシューゲイザーバンドPlant cellのボーカルErikoの別プロジェクト作品。曲中で見え隠れするリフやフレーズは、90年代洋楽、邦楽を問わない幅広いバックグラウンドと深いオリジナリティーを感じさせる。

LIMITICA 「one slow step」

懐かしさを感じさせるポストパンク、オルタナロックバンドのシングル。90‘s洋・邦楽フレーバーがバックグラウンドにありながらも、彼ら特有のオリジナルストラクチャーもしっかり確立されている。

marbh 「without saying anything(only me)」

ネオグランジシーンを語るには絶対に外せない最重要バンドのデジタルシングル。アメリカ・シアトル系とカナダ・トロント系、そして北欧オルタナ系が見事に融合した作品。

【おすすめライブ用ハンドマイク:その2】

前回と同じく、マイクの中堅ブランドCADのハンドマイクをご紹介します。

CAD 22A(ダイナミックマイク)

前回ご紹介のD32、D38と同様に、中音域がややファットなキャラクターが似ています。

耐久性もなかなかの物で、値段もリーズナブル。

CAD C195(コンデンサーマイク)

他メーカーのハンドベルドコンデンサーマイクと比較すると、中音域がリッチでガッツな感じです。また、他の同ランクマイクよりハウリングが起きにくい利点があります。

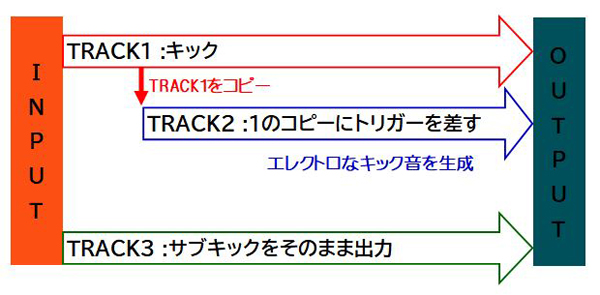

【大学生バンドのセルフREC】

前回は「キックトラックをコピー → 片方のトラックにトリガーを差して、生キックとサンプルのキックをレイヤー」するところまで触れました。

元々キックは、全曲に渡り通常の低音マイクとサブキックの2本で収録しています。

その2本の内の1本をコピーしてトリガーを差しているので、バスドラトラックは合計3トラックになります。

上記3本のキックトラックのバランスを好みでブレンドします。

ただし、波形の山と谷がずれていると音像がブレて違和感が生じます。

なるべく波形を合わせてから次の作業に進みます。

次はベースとキックのコンビネーションです。

当連載51回で取り上げた「サイドチェーンコンプ」を巧みに併用すると効果絶大です。

この曲はベースはラインのみですが、「生音」と「エフェクター、アンプを通って加工された音」の2トラックを収録しています。

【今月のちょいレア】AudioTechnica AT-HA60

1つのステレオオーディオ信号を5系統に分配。あまり音ヤセせずに分配できる優れものだ。

【今月のMV】putit petit 「今宵もランデブー」

華やかさの中にも、少しの切なさが感じられるキラーチューン。等身大のおしゃれ感が刺激的だ。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

JUICE&LOVE 「ホテルニュー福島」

30年近くのキャリアを誇る、東北を代表するベテランロックバンド5年ぶりのフルアルバム。前作よりガレージ色が前面に出ているが、バンドの本質は全く変わっていない。2020年下半期に全国発売予定。

フトイーズ 「馬鹿フェスティバル」

シニカルな歌詞をバラエティー色に彩る才能に長けた、ニュータイプロックバンドのシングル。振り切ったイロモノ路線が新鮮で好印象だ。時代に流されない独自の存在感は、まさにOne&Only。

The echo dek 「Feynman」

(ジャケット画像は同時発売曲と共通)

アブストラクト色をまとったオルタナポップの新機軸とも呼べそうな、ハイソな作品。バンドのネクストフェーズが垣間見られるだけでなく、彼らのフォロワーバンドが増えていきそうな予感がする。音楽ニュースサイトIndieGrabにも掲載。

Vampire Bats 「GO A HEAD A GO!GO!」

(コンピレーションアルバム)

ガールズR&RバンドVampire Bats参加のコンピレーションアルバム。バンドの中心的存在であるYu氏は大御所ガールズバンドPinkmoonBabiesのメンバーでもある。はじけた大人のポップな緊張感が堪能できる。全国発売中。

eighteen’s gone 「18」

ギターロック、エモロックのど真ん中をあえて外した、ちょいインテリジェンスなアレンジがさりげなく光る。やりたいサウンドと、表現されているサウンドのギャップがないバンド。今後の活躍にも期待だ。

このコラムを読んでくださる方々から、機材についての質問をいただくことが多くなりました。

中でも最近多いのが「ライブ用ハンドマイク」についてです。

敢えて「定番ではないもの」に絞り、今回ご紹介するのは「CAD D32とD38」です。

どちらも3本セットで7~8千円と、リーズナブルに購入できます。

【CAD D32(3本セット)】

D32はスイッチ付きのダイナミックマイクです。

【CAD D38(3本セット)】

D38はD32の上位モデルにあたり、音質も少しリッチな感じがします。

どちらもスタイリッシュなルックスで、ライブ映えすること間違いなしと言えそうです。

【大学生バンドのセルフREC】

今回は「MIXはどこからとりかかれば良いのか?」「EQはどこをどのようにかけると良いのか?」というテーマについて考えます。

もう一度REC時に立ち戻って、全体を鑑みてみましょう。

今までに何度も申し上げていますが「録り音が自分の中のイメージに限りなく近い素材になっているか?」ここが第一関門です。

これがクリアできている前提で、次の段階になります。

MIXとEQは相当密接なものであり「ここからやらねばならない」といった決まり事は特にありません。

無難なところで言えば、低音処理から手をつけて

低音→中低音→中音→中高音→高音

といった「下から固める」方法を試してみるとよいでしょう。

まず、キックとベースをコンプである程度整え、ダブついている成分をEQカット。

その後、必要・目的に応じてブーストします。

大学生バンドのセルフRECで現在題材になっている「四つ打ちダンスロック」はクラブテイストのロックチューンなので、このような曲には「生キックにトリガーでエレクトロ系キックをレイヤーして出す」のが一般的になっています。

【トリガーとは?】

生ドラムのキックに使用されるパターンが定番。

例えば画面のように

元々の生ドラムキックのトラックをコピー

↓

コピートラックにトリガーソフトを挿入し、エレクトロ系キックに差し替え

↓

生ドラムキックとエレクトロ系キックの分量を調整しながら出力

ダンスミュージックやUSAラウド系のような音色が自由に演出できるようになります。

(画面は代表的な一例です)

生ドラムキック+エレクトロ系キックをレイヤーすると、50Hz以下のローエンド成分のコントロールも必要になりますので、モニタースピーカーは最低でも中クラス以上(YAMAHA MSP7 STUDIOやFOSTEX NF-1Aなど)を使用したいところです。

【YAMAHA MSP7 STUDIO】

理想を言えば、プラス「サブウーファー」があればかなり良いと思います。ただし、きちんとしたモニタースピーカーのセッティングにはかなりの熟練技が必要です。

【今月のちょいレア】 YAMAHA QY700

1996年発売、ハードウエアシーケンサーの名機中の名機。編集力、互換性などは現在のDAWに及ばないが、ステップ入力の扱いやすさは今でも群を抜いている。

【今月のMV】 The Blue Scream 「 Fire And Fire 」

80年代LAメタル、ハードロックを極限まで追求した、Very Niceなロックチューン。音楽性に対して全くブレの無い彼らの姿勢には、最大限のエールを送りたい。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

SNEAKIN’ NUTS 「 夜明け前に / センチメンタル・ブルー 」

バンドの根底にR&Rがあるのは言うまでもないが、各メンバーの精神性もロックの一番奥深くまで掘り下げられている点に好感が持てる。形から入らない潔さ、を是非この音源で体感してほしい。

さよならグッピー 「 ネオンテトラ 」

王道ギターロックの中に、メロディーや歌詞、リフに細かい独自性を垣間見せるバンドの新作。各パートの音色、リズムのフィルインにも新たな発見が少しずつ伺える点も、聴きどころの一つであろう。

The echo dek 「 LOVE LIKE AN EMPTY ROOM 」

最新のトロピカルハウスと、現在のニューヨーカーが奏でるEDM複合混在サウンドの極致。メジャーとインディーズ、もしくはアンダーグラウンドとオーバーグラウンド、といった区分が意味を成さなくなるような魅力にあふれている。

美元智衣 「 SMILE 」

大手レーベルBeingから独立後2枚目のフルアルバム。歌声の音域やキャラクターを存分に引き出すハイソなアレンジにも注目。当スタジオではアルバム収録曲「LIFE」のリマスタリングを担当。

marbh 「 shame 」

ネオグランジのニューカマーバンドのデジタルシングル。例えるならば、90‘sグランジロック名門レーベルSUB POPに在籍していそうな雰囲気。2020年代ニューシューゲイザー的要素も散りばめられている点にも注目してほしい。

イコライザー検証その②【EQの基本は引き算?】

エフェクターの中でもイコライザーは、特に楽器をやっていない人にも馴染み深いものではないでしょうか。例えばパソコンやスマホ、CDコンポ、スマートスピーカー、カーステレオなどで普段耳にする音楽を、イコライザーの設定を変えて自分好みの音にするなど。

好みの設定にする=各帯域をブーストして好みに近づける、と思っている人が多いかと思います。

レコーディングにおいては、その考え方は一変します。

レコーディングでは「録りにはなるべくイコライザーを使用せず」「MIXの時にカットして使う」のが基本だからです。

例えばMIX時に「ブーストしたいパートが全トラックの半分以上」あったとします。

それは録り音が不十分=フルレンジで録れていない、ということになります。

特に低音部(キック、ベース、ギターやスネアの低音部分など)がスカスカのままMIXに突入してしまい、プラグインをいくつも駆使して無理やり低音をブーストし太くしようとしている例を多く見かけます。

ひと昔前よりはプラグインの種類やクオリティーが上がっていますから、何とか理想形に近づける場合もありますが、出来ればレコーディング時に「最終形のイメージの音」をフルレンジで録っておきたいところです。

今まで文中に登場している「大学生バンドのセルフREC」では、素材が実際のイメージより10%ほど情報量多めで収録されているので、MIX時は2~3割ブースト、7~8割カットでいけそうです。

カットすると音の分離は良くなりますがパンチがなくなることもあるので、不必要な成分のみをカットすることが近道と言えそうです。

低音部分のキックとベースのカットは、素材が良く録れていればベース:EQを使用せずボリュームで調整→コンプ・EQを使用また、キック、ベース両者の低音部のダブつくポイントをカットしてから、アタック音を出すためにブーストします。

【今月のMV】Bonnet Monkey「ボンネットに乗って」

楽曲だけでなく、映像からも軽快な疾走感が楽しめる作品。

【今月のちょいレア】Forcusrite TRACK MASTER Pro

アウトボードブランドの雄Forcusriteが約20年前に放ったチャンネルストリップ。

プリアンプ、EQ、コンプ、どれをとっても上位機種に引けをとらない実力機。

【樫村 治延(かしむら はるのぶ)】

STUDIO CHAPTER H[aus](スタジオチャプターハウス)代表・レコーディングエンジニア・サウンドクリエーターWhirlpool Records/brittford主宰。専門学校非常勤講師、音楽雑誌ライターとしても活動。

全国流通レベルのレコーディング、ミックス、マスタリング、楽曲制作を年間平均250曲以上手掛ける。

スタジオについての詳細は http://www.chapter-trax.com/ をご覧ください。

当スタジオで一貫して制作されたアーティスト作品の一部をご紹介します。

エンジニアといたしましては、webや動画ではなく是非「CDで」音質をチェックしてほしい!!!

例えばあなたと私の関係について 「 City Funk 」

90年代R&Bをベースに、現在進行形ブラックミュージックが華麗にクロスオーバーしているバンドのシングル。

洋楽好きにもおススメの作品。

COLLAPSE 「 DROWN 」

4AD色を随所から感じ取れるシューゲイザーバンドのデジタルシングル。不思議な透明感が心地よい。

Cruiff in the bedroomが主催するレーベル、Only Feedbackからリリース。

ASUCA 「 SuperStar 」

ブライトな歌声と、ストロングポイントをやんわり伝えるリリック、定番の中にも偶発的なアイデアがまん延する楽曲。どこから聴いてもブリリアントなポップミュージックだ。

各自の宿題 「 PINK 」

80‘sハードロックを基調に、メロディアスな展開が響くロックバンドのシングル。欧米、特にアメリカ色が強く、聴き手を選ばない守備範囲の広さが魅力だ。

Opus.0 「 PRIMA 」

クラシックと定番ポップスがすんなり融合したニューエイジミュージック、とも呼べそうな作風が連なる、ボーカルとピアノの女性デュオの作品。音楽大学出身という技術の確かさもあり、表現力が最大限に発揮されている。